Wissenschaft ist keine Besonderheit, welche nur einer auserwählten Elite zur Verfügung steht. Wissenschaft ist etwas was jeden umgibt, jeden betrifft, von jedem verstanden und durchgeführt werden kann. Im Handumdrehen kannst auch Du Wissenschaft zu Hause betreiben. Ich versuche es mal am Beispiel Kombucha.

Ihr wisst nicht was Kombucha ist? Ja, ich kannte Kombucha auch nicht, bis ich einen meiner ehemaligen Austauschstudenten aus Amerika (Andrew) kurz vor Weihnachten in Berlin traf. Wir hatten uns seit über drei Jahren nicht mehr gesehen, waren aber stets in Kontakt. Nach ein paar leckeren Glühwein auf diversen Berliner Weihnachtsmärkten, erzählte er mir von einem Drink, welcher momentan der absolute Renner in den USA ist. Sein Name: Kombucha.

Glücklicherweise hatte ein Biomarkt am Alex selbst am Sonntag geöffnet und tatsächlich, dort gab es Kombucha. Als ich Kombucha genoss merkte ich, dass dies tatsächlich etwas Besonderes war. Andrew erzählte mir, dass man es problemlos auch zuhause herstellen kann, dass es extrem gesund sei und zahlreiche Modifikationen denkbar sind.

Außerdem sollte selbst mit den verbliebenen Mikroorganismen in der Flasche eine Weiterzucht möglich sein.

Aber eines nach dem anderen.

Erstmal sollten wir klären worum es sich bei Kombucha eigentlich handelt.

Kombucha ist ein „fermentiertes“ Getränk, welches bereits um das Jahr 220 vor Christus in der Mandschurei verbreitet war [1]. Später kam es nach Japan und zog weiter über Russland bis nach Osteuropa. Im Grunde handelt es sich um vergorenen Tee. Die Sache ist simpel: Ihr braucht einfach nur Schwarz- oder Grüntee zu kochen. Danach gebt ihr reichlich Zucker hinzu, sowie den sogenannten Kombucha-Pilz. Das Ganze wird durch ein luftdurchlässiges Tuch „verschlossen“ und ruht dann für 7 bis 10 Tage [2]. Am Ende habt ihr Kombucha.

Durch die Aktivität der Mikroorganismen wird ein Großteil des Zuckers verwertet, nebenher entstehen geringe Mengen Alkohol (<0,5%), Essigsäure, Kohlensäure und eine ganze Reihe weiterer organischer Säuren, Vitamine und auch Mikroorganismen [3]. In der Summe soll dieser Cocktail ein wahres Gesundheitswunderwerk sein. Gewissermaßen spritzig und heilend zugleich!

Aber stimmt dies wirklich und kann man bei Kombucha wirklich von Gärung bzw. Fermentation sprechen?

Zunächst sollten wir klären was überhaupt Gärung/Fermentation ist. Gärung ist definiert als eine Verwertung von organischer Substanz in Abwesenheit von Sauerstoff oder ohne Elektronenakzeptor für anaerobe Atmung [4].

Prinzipiell läuft Gärung/Fermentation also ohne Sauerstoff ab. Im Falle von Kombucha ist aber reichlich Sauerstoff vorhanden, weshalb ich die Deklaration als fermentiertes Lebensmittel etwas irreführend finde.

Anscheinend wird der Begriff Fermentation in der Biotechnologie/Lebensmitteltechnologie mittlerweile sehr schwammig für alles Mögliche verwendet [4]. Exakter wäre es, Kombucha als teilweise fermentiertes Lebensmittel zu bezeichnen.

Aber wer macht eigentlich was in Kombucha?

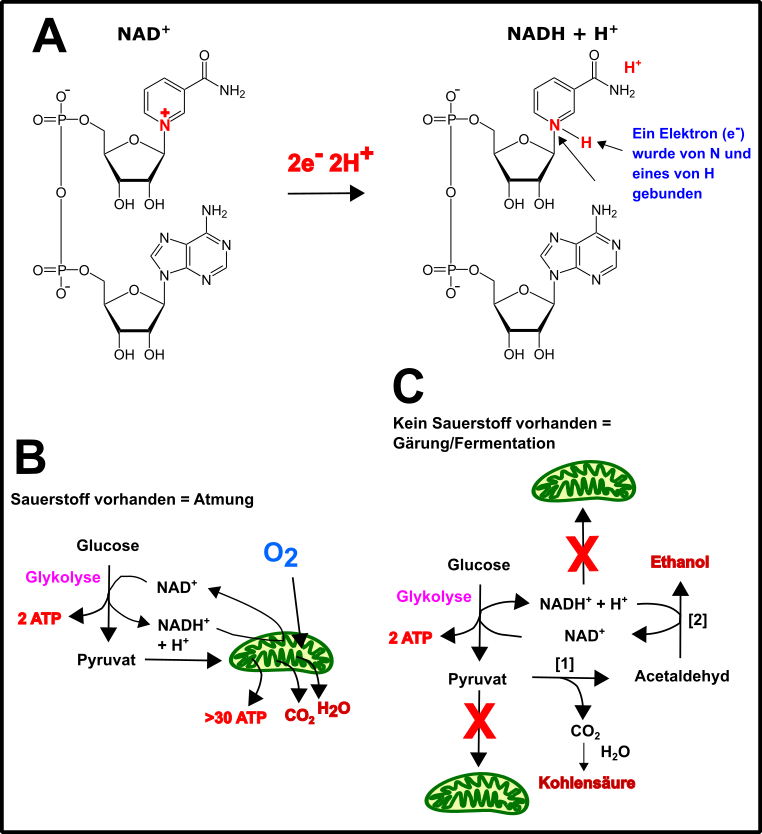

Die primären Gärer in Kombucha sind, wie bereits bei Bier oder Wein, die Hefen und hier vor allem die Vertreter der Klasse Saccharomycetes. Diese Hefen verwerten die in der Saccharose vorhandene Glucose und gewinnen dadurch Energie in Form von ATP über den Prozess der Glykolyse. Das Endprodukt der Glykolyse ist Pyruvat [4]. Normalerweise würde Pyruvat in den Mitochondrien weiter oxidiert werden.

Aktive Mitochondrien garantieren außerdem, dass das anfallende NADH seine Elektronen an die mitochondriale Atmungskette abgeben und dadurch rückoxidiert werden kann. Durch diese Prozesse würde dann reichlich Energie für die Zellen entstehen:

2 mol ATP/mol Glucose aus Glykolyse vs. >30 mol ATP/mol Glucose aus Mitochondrien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da aber kein Sauerstoff zur Verfügung steht, ist dies nicht möglich. Die Hefenzellen befinden sich in einem Dilemma. Sie müssen mehr als das 15fache an Glucose umsetzen und gleichzeitig das NADH reoxidieren, um überhaupt Glucose verwerten zu können.

Die Lösung der Hefen sind zwei wichtige Enzyme:

1. Die Pyruvat-Dehydrogenase 2. Die Alkoholdehydrogenase

Die Pyruvatdehydrogenase spaltet vom Pyruvat Kohlenstoffdioxid ab es entsteht Acetaldehyd (Decarboxylierung). Dieses löst sich im wässrigen und sorgt für die spritzige Kohlensäure in Bier oder Sekt. Durch die Aktivität der Alkoholdehydrogenase wird schließlich Acetaldehyd zu Ethanol reduziert. Dabei wird NADH zu NAD oxidiert. Die Hefen können das NAD nun nutzen, um weiter Glucose abzubauen und ihr könnt erstmal Party machen.

Abb.1 Biochemische Grundlage für die alkoholische Gärung. A. Chemischer Aufbau des „Elektronentransporteus“ Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) in oxidierter (NAD+) und reduzierter (NADH + H+) Form. Die Elektronen werden den Nährstoffen „entnommen“ und können dann zur Energiegewinnung, z.B. in Mitochondrien verwendet werden. B. Grundlegendes Prinzip der „Veratmung“ von Glucose. Über 30 Mol ATP können aus einem Mol Glucose erhalten werden. C. Unter Sauerstoffmangel können Hefen auf die alkoholische Gärung zurückgreifen. Da die Mitochondrien nicht funktionieren müssen die Enzyme Pyruvatdecarboxylase (1) und Alkoholdehydrogenase (2) „einspringen“ damit weiterhin NADH zu NAD oxidiert werden kann und dadurch die Glykolyse nicht zum Erliegen kommt. Made by Chapper - unrestricted use allowed

Abb.1 Biochemische Grundlage für die alkoholische Gärung. A. Chemischer Aufbau des „Elektronentransporteus“ Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) in oxidierter (NAD+) und reduzierter (NADH + H+) Form. Die Elektronen werden den Nährstoffen „entnommen“ und können dann zur Energiegewinnung, z.B. in Mitochondrien verwendet werden. B. Grundlegendes Prinzip der „Veratmung“ von Glucose. Über 30 Mol ATP können aus einem Mol Glucose erhalten werden. C. Unter Sauerstoffmangel können Hefen auf die alkoholische Gärung zurückgreifen. Da die Mitochondrien nicht funktionieren müssen die Enzyme Pyruvatdecarboxylase (1) und Alkoholdehydrogenase (2) „einspringen“ damit weiterhin NADH zu NAD oxidiert werden kann und dadurch die Glykolyse nicht zum Erliegen kommt. Made by Chapper - unrestricted use allowed

Dies ist übrigens eine der Erklärungen für den Bierbauch. Die im Ethanol enthaltenen Elektronen können nach Aufnahme in euren Zellen zur Energiegewinnung genutzt werden. Weil dies für eure Zellen locker-flockig umsetzbar ist (Alkoholdehydrogenase-Reaktion), verwerten diese erst den Alkohol zur Energiegewinnung und lassen Fett und Co. links liegen. Letztere werden dann an andere Stelle eingelagert.

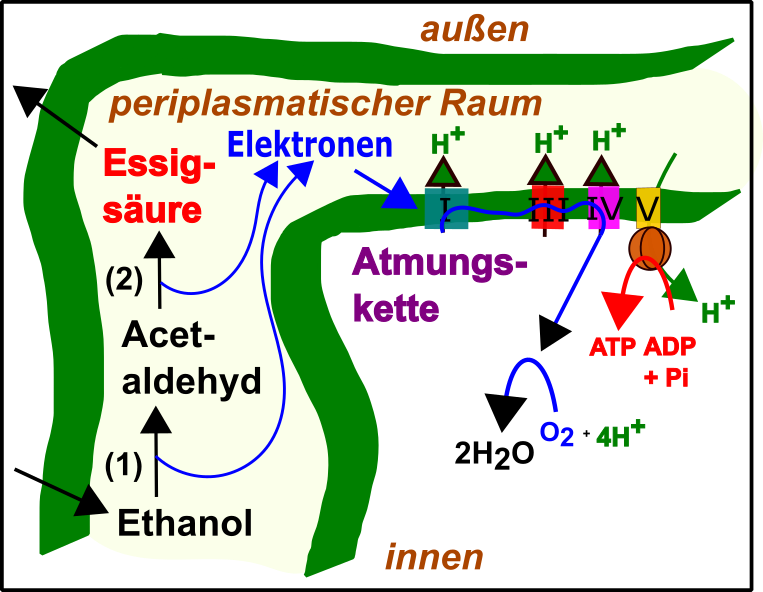

Aber zurück zum Kombucha. Bisher kann man demnach durchaus von Gärung oder Fermentation sprechen. Ihr habt nun sprichwörtlich „Einen im Tee“! Nun kommen aber die Essigsäurebakterien (Acetobacter sp.) ins Spiel. Das sind jene, welche die Weinbauern am meisten fürchten. Oft befinden sich diese Bakterien auf den Weintrauben oder werden durch Fliegen übertragen, können aber ohne Sauerstoff nicht wachsen [5]. Kommt Sauerstoff an den Wein oder an Kombucha, dann beginnen diese Bakterien den Alkohol zu Essigsäure zu oxidieren.

Die Essigsäurebakterien verwenden ebenfalls eine Alkoholdehydrogenase, welche aber im Vergleich zu den Hefen periplasmatisch ist. Das heißt sie befindet sich in ihrer Zellmembran und verwertet den Alkohol noch vor Eintritt in die Zelle, um sich vor dessen Toxizität zu schützen. Durch die Aktivität der Aldehyddehydrogenase entsteht wiederum Acetaldehyd und schließlich in der Folge Essigsäure.

Nach jedem Oxidationsschritt wird wiederum NAD zu NADH reduziert. Die Elektronen im NADH können in Anwesenheit von Sauerstoff aber problemlos durch die Atmungskette der Bakterien geschleust werden. Somit gewinnen die Essigsäurebakterien sehr viel Energie.

Abb.2 Essigsäurebakterien nutzen die Elektronen im Ethanol, um über die Atmungskette Energie zu gewinnen. Dies ist allerdings nur in Gegenwart von Sauerstoff möglich. Da sowohl Ethanol als auch Essigsäure giftig sind, erfolgen die Reaktionen im periplasmatischen Raum. Die Essigsäure wird im Anschluss abgegeben. Die Schlüsselenzyme hier sind wieder die Alkoholdehydrogenase (1), sowie die Aldehyddehydrogenase (2). Made by Chapper - unrestricted use allowed

Abb.2 Essigsäurebakterien nutzen die Elektronen im Ethanol, um über die Atmungskette Energie zu gewinnen. Dies ist allerdings nur in Gegenwart von Sauerstoff möglich. Da sowohl Ethanol als auch Essigsäure giftig sind, erfolgen die Reaktionen im periplasmatischen Raum. Die Essigsäure wird im Anschluss abgegeben. Die Schlüsselenzyme hier sind wieder die Alkoholdehydrogenase (1), sowie die Aldehyddehydrogenase (2). Made by Chapper - unrestricted use allowed

Interessant an der Stelle ist schon das komplexe Zusammenspiel zwischen den „höheren“ Hefezellen und den Bakterien. Hefezellen sind unseren Zellen in vielen Aspekten vergleichbar. Sie besitzen einen Zellkern, Mitochondrien und vieles mehr. Bakterien besitzen hingegen keinen Zellkern und sind an sich betrachtet selbst Mitochondrien. Oft spielen die Mikroorganismen symbiontisch zusammen. Hefen halten je nach stamm nur bestimmte Alkoholmengen aus. Die Essigsäurebakterien ermöglichen ein Überleben der Hefen durch den Abbau des Alkohols [5].

Der Sauerstoff dient sowohl den Mitochondrien unserer Zelle und den Hefezellen sowie den Essigsäurebakterien als terminaler Elektronenakzeptor, auf welchen die Elektronen aus den Energiesubstraten übertragen werden. Viele Bakterien können auch andere Elektronenakzeptoren wie Schwefel (Desulforomonas), Nitrat (Bacilllus- und Pseudomonas), Eisen (Sphanerotilus natans), Mangan (Shewanella putrefaciens) und sogar Arsen (thermophile Eubakterien) oder Chloraromaten (Dehalorespiration) nutzen. Dies gibt den Lebewesen die Möglichkeit in einer Vielzahl von Ökosystemen von der Tiefsee bis hin zu Geysiren oder obersten Schichten unserer Erdatmosphäre zu existieren [6].

Ok, zurück zum Thema.

Durch das Wechselspiel der Hefen und Bakterien ist am Ende ein „Tee“ entstanden der reich an Kohlensäure (Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion) und dank der Essigsäurebakterien arm an Alkohol, aber reich an Essigsäure ist. Die Essigsäure verleiht dem Kombucha einen sehr niedrigen pH-Wert (≈2,5), weshalb das Wachstum vieler potentiell schädlicher Bakterien eingeschränkt wird [2].

Potentiell schädliche Bakterien sind vor allem Sporenbildner, wie Clostridien und Bacillus-Arten [4, 6]. Erstere kommen im Anaeroben, letztere im Aeroben vor. Können also die Kontrolle auf allen Kombucha-Ebenen an sich reißen. Häufig werden diese Sporen erst durch Sterilisationsmaßnahmen wie Hitze aktiviert und wachsen dann an [2]. Bei so niedrigen pH-Werten wie im Kombucha vorhanden, haben diese Bakterien es aber sehr schwer. Außerdem wird deren Wachstum durch den Wettbewerb mit Hefen und anderen Bakterien zusätzlich unterdrückt. Man sollte allerdings oft den pH-Wert des Kombuchas überprüfen. Sinkt er nicht wie gewünscht ab, so ist von einer Kontamination auszugehen. Nach 10 Tagen ist es ratsam den Vorgang generell abzubrechen, weil ansonsten noch mehr Essigsäure entsteht. Das Produkt wäre dann statt Kombucha Essig.

Weitere Bakterien, die vorkommen können sind Milchsäurebakterien, wie wir sie aus Joghurt oder Sauerkraut kennen. Auch diese senken den pH-Wert und sollen darüber hinaus sehr positiv für eure Gesundheit sein. Dazu gleich mehr.

Wir fassen also zusammen:

Kombucha kann nicht als klassisches Gär- oder Fermentationsprodukt bezeichnet werden, weil Sauerstoff vorhanden ist. Kombucha ist arm an Alkohol und Zucker, aber reich an Säure. Das komplexe Gemisch an Mikroorganismen kann bei Vermeidung von Fremdkontaminationen potentiell gesund sein.

Ist Kombucha gesund oder macht es eher krank?

Diese Frage kann kurz und bündig beantwortet werden: Man weiß es nicht! Auch wenn Kombucha eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt wird und zahlreiche Laboruntersuchen Kombucha eine entzündungshemmende, antioxidative und sogar krebshemmende Wirkung andichten [1]. In der Klinik konnte noch nie ein wirklicher Beweis für die heilende Wirkung von Kombucha erbracht werden. In einem systematischen Übersichtsartikel wurden alle englisch-sprachigen Artikel über Kombucha ausgewertet [1]. Englisch ist die Wissenschaftssprache schlechthin und jeder der wissenschaftlich etwas Nachhaltiges zu sagen hat, sollte dies auf Englisch machen (Übersetzung dieses Artikels kommt noch 😉). Die Autoren jedenfalls konnten von 310 Artikeln keinen Artikel ausfindig machen, welcher ansatzweise die Kriterien erfüllt. Die Autoren schließen mit dem Fazit:

Our systematic literature review found no articles on the empirical health benefits of kombucha as identified from human subjects research.

Demnach gibt es für die Behauptung, dass Kombucha Medizin sei keine wissenschaftliche Grundlage!

Wie sieht es mit einer schädlichen Wirkung aus?

Auch dazu gibt es meiner Meinung nach, keine wissenschaftliche Evidenz. Alles was mir jetzt unter die Nase gekommen ist, sind sogenannte Case Studys. Das sind Fälle von Einzelpersonen, die nach dem Konsum von Kombucha gesundheitliche „Auffälligkeiten“ zeigten. Wahrscheinlich kann man sowas auch nach dem Verzerr von Gummibärchen behaupten. Häufig waren dies auch Personen, welche entweder bereits an anderen schweren Erkrankungen litten [7] oder Alkoholiker waren [8]. Kombucha war demnach allenfalls das Zünglein an der Waage.

Da es keine klaren Studien mit ausreichend Probanden und einwandfreier Statistik gibt, ist Kombucha für mich weder gut noch schlecht. Ich sehe es als nette Abwechslung an mich mal wieder etwas mit Mikrobiologie zu befassen und der Rest interessiert mich erstmal nicht!

Was sollte man beim Brauen von Kombucha beachten?

• Sterilisiert die Gefäße eurer Wahl ausreichend (heißes Wasser sollte genügen) • Achtet auf eine ausreichende Temperatur beim Aufbrühen des Tees (mindestens 80°C bei Grüntee) • Verwendet am besten kommerzielle SCOBYs (das sind die Starterkulturen mit Hefen und Bakterien) • Schließt das Gefäß mit einer luftdurchlässigen Haube gut ab • Kultiviert euer Getränk nicht länger als 10 Tage • Überprüft nach Möglichkeit den pH-Wert • Achtet auf Veränderungen, z.B. Schimmelbildung

Ich habe erste Versuche mit den übriggebliebenen Mikroorganismen aus dem abgebildeten Getränk unternommen. Leider ohne Erfolg. Mögliche Ursachen könnten sein:

- Das Produkt wurde pasteurisiert um die Haltbarkeit zu verbessert.

- Das Produkt wurde durch Zusätze wie Natriumbenzoat in der Haltbarkeit verlängert.

- Ich habe etwas falsch gemacht.

Da ich es nicht genau weiß habe ich mir einen SCOBY im Internet besorgt. Außerdem habe ich mir mal wieder Grüntee bei der Teekampagne des von mir überaus geschätzten Günther Faltin bestellt.

Zunächst wurden alle Utensilien (Teekanne, Schnappdeckelglas) sorgfältig gereinigt und mehrmals mit heißem Wasser desinfiziert. Dann wurden 1,5 L Wasser aufgekocht und für 20 Minuten stehen gelassen. Dies ist ungefähr die Zeit bis das Wasser auf 80°C abgekühlt ist (siehe hier). Danach wurde der Tee in der sauberen Teekanne für 2 Minuten gebrüht (3 Teelöffel auf 1,5L Wasser). Anschließend erfolgte die Überführung von etwa 1,3 L Tee in das Schnappdeckelglas. Im Schnappdeckelglas wurden nun 120g Zucker durch Rühren gelöst (Achtung Löffel auch mit heißem Wasser abspülen). Zunächst stand das Glas auf RT. Um den Vorgang des Abkühlens etwas zu beschleunigen habe ich das verschlossene Glas für weiteren 30 Minuten in ein Bad voll kalten Wassers gestellt. Danach war die Zeit reif den Pilz einzubringen. Das Packet von Fairment sieht vor 3L zuzubereiten. Ich wollte aber zunächst nur 1,5L verwenden. Mein Vorhaben den Pilz in zwei Teile zu schneiden schlug allerdings fehl. Selbst das schärfste Messer in unserem Haushalt war nicht in der Lage den Pilz zu zerschneiden. Ich habe deshalb entschieden den kompletten Pilz zu verwenden. Mal sehen ob es klappt und mal sehen ob der Pilz es mir verzeiht. Der Vorgang läuft übrigens bei mehr als 19°C erst ab. Am besten aber zwischen 21 und 27°C. Wichtig ist es das "Gärgefäß" oben mit einem luftdurchlässigen Tuch (z.B. Küchenrolle) zu verschließen.

Abb.3 Mein Kombucha-Pilz in Action. Mal schauen was bei rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Abb.3 Mein Kombucha-Pilz in Action. Mal schauen was bei rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Ok, seit gestern wird der Pilz bebrütet. Bisher hat sich noch nix getan. Mal sehen ob ich euch in sieben bis zehn Tagen ein schönes Getränk präsentieren kann. Bis dahin wird mich die Problematik wahrscheinlich noch etwas beschäftigen. Falls noch weitere interessante Fakten auftauchen lassen ich es euch wissen.

Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und

Beam Da Steem

Euer Chapper

Quellen

- Kapp, J.M. and W. Sumner, Kombucha: a systematic review of the empirical evidence of human health benefit. Ann Epidemiol, 2018.

- Nummer, B.A., Kombucha brewing under the Food and Drug Administration model Food Code: risk analysis and processing guidance. J Environ Health, 2013. 76(4): p. 8-11.

- Villarreal-Soto, S.A., et al., Understanding Kombucha Tea Fermentation: A Review. J Food Sci, 2018. 83(3): p. 580-588.

- al., F.e., Allgemeine Mikrobiologie. Vol. 8. Auflage. 2007: Georg Thieme Verlag.

- M., D.H.G., Mikrobiologie des Weines. Vol. 4.Auflage. 2011: Ulmer.

- Reineke W., S.M., Umweltmikrobiologie. 2007: Spektrum Akademischer Verlag.

- Gedela, M., et al., A Case of Hepatotoxicity Related to Kombucha Tea Consumption. S D Med, 2016. 69(1): p. 26-8.

- SungHee Kole, A., et al., A case of Kombucha tea toxicity. J Intensive Care Med, 2009. 24(3): p. 205-7.