Cada residente desarrolla sus propios rituales para sobrevivir a la residencia. No me refiero a rezar antes de entrar a una guardia (aunque a veces no caería mal), sino a esos pequeños hábitos que se convierten en la cuerda floja que te separa de la locura. Hoy quiero compartir los míos, mis rituales post-guardia, esos que me recuerdan que después del caos también hay calma, y que me han mantenido en pie por estos 3 años de postgrado.

Lo primero siempre es lo mismo: quitarme los zapatos. Parece una tontería, pero ese momento es casi espiritual. No importa si la guardia fue tranquila o parecía un huracán, cuando me quito los zapatos siento que también me despojo del peso de las horas interminables, de las carreras por los pasillos y del eco de las alarmas. Es como un “reset”, silencioso. Tus pies lo agradecen, luego de más de 32 horas con ellos puestos.

Después, viene la gran batalla: decidir entre bañarme o caer directo en la cama. El 80% de las veces gana la cama, no lo voy a negar. En ese instante el cuerpo ya no me pertenece, solo soy un ser guiado por el piloto automático que busca una almohada como si fuera un oasis en el desierto. Cuando, con heroísmo, elijo la ducha primero, siento que he ganado una medalla olímpica.

Si lo sé, no es lo más higiénico y aséptico de mi parte, pero créanme a veces el cansancio y el agotamiento tanto físico como mental, le gana al hambre y al sentido común, anhelas recostarte un poquito, aunque sea un segundo, el problema es que todo eso que acumulas no es un segundo si no que despiertas desorientado y casi que en un día distinto.

Otro ritual indispensable es el sueño maratónico. No importa si son tres, seis o diez horas. Dormir después de una guardia no es dormir, es hibernar. Es un sueño profundo, sin sueños, donde la mente y el cuerpo pactan una tregua. A veces despierto desorientada, sin saber si es de día o de noche, pero lo que sí sé es que esa pausa es vital para poder recomponerme.

Cuando finalmente logro levantarme, mi siguiente ritual es comer algo que me guste mucho. No me importa si es un desayuno fuera de hora o un almuerzo adelantado. Después de pasar horas saltándome comidas o comiendo cualquier cosa rápida, darme un gustico es como recordarme: “¡Oye, sobreviviste, celebra!”. Puede ser una arepa, un café con leche bien cargado o incluso un pedazo de chocolate, yogurt con frutas estilo frappe (mi favorito). Es mi recompensa personal.

Y, por último, está mi ritual más íntimo: desconectarme un rato del mundo médico. Pongo música ligera, me siento frente a una serie que no exige neuronas, o simplemente agarro el celular para chatear con mi gente. Ese ratito me devuelve a la vida real, a la que existe más allá de los pasillos del hospital.

Estos pequeños rituales pueden parecer insignificantes, pero son mi salvavidas. Porque ser residente no es solo atender pacientes, también es aprender a cuidarse uno mismo en medio del caos. Cada post-guardia me enseña que el autocuidado no siempre significa grandes lujos, a veces está en quitarse los zapatos, dormir hasta perder la noción del tiempo y disfrutar un buen café en silencio.

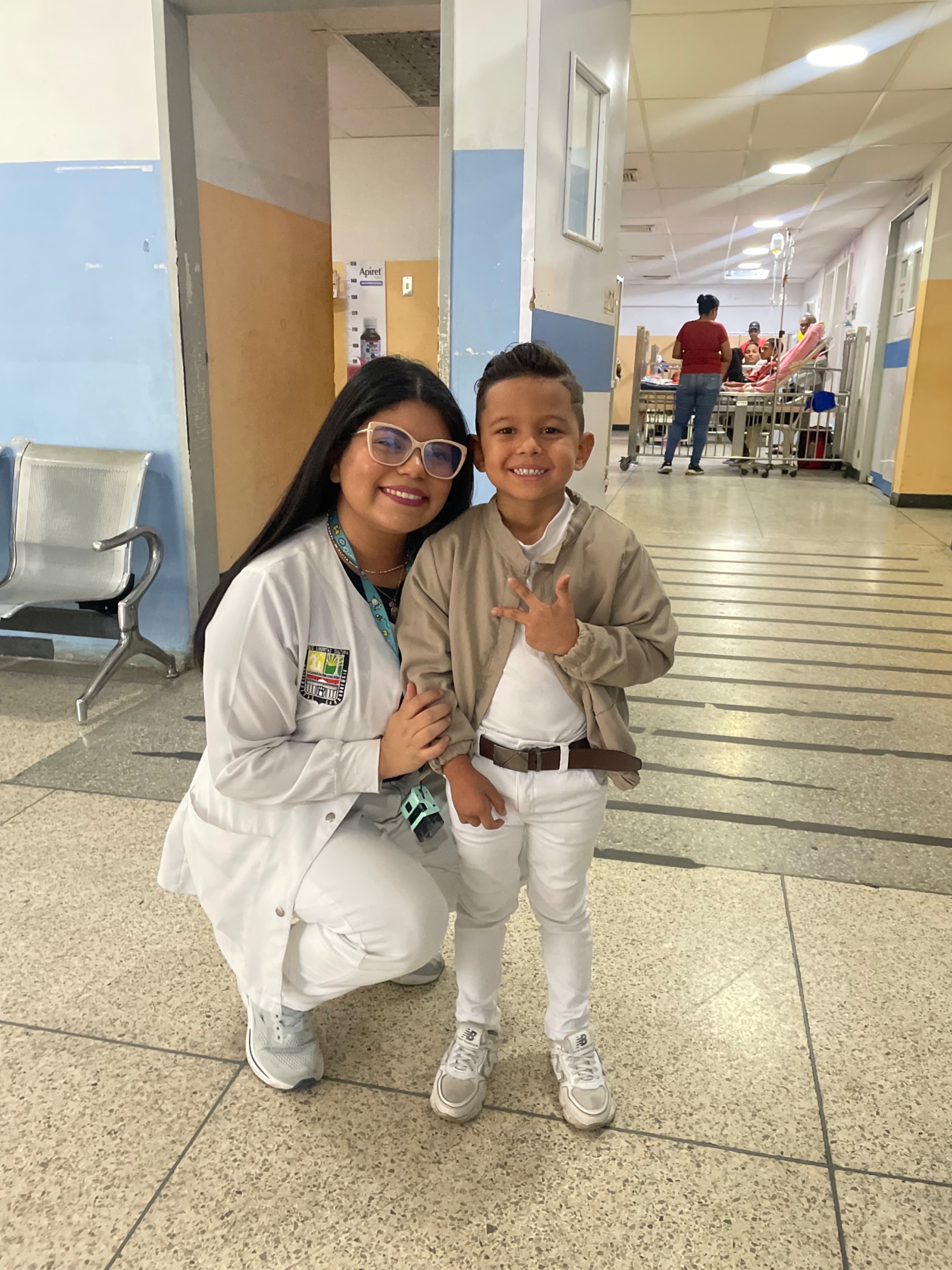

Al final, son esos momentos sencillos los que me recuerdan que sigo aquí, resistiendo, y que cada guardia superada es un paso más cerca de cumplir mi sueño: ser pediatra puericultor.

NOTA IMPORTANTE: todas las fotografías son de mi propiedad, tomadas desde mi dispositivo móvil modelo I phone 12