我们学校向来不太重视英语学科,这一点从日常排课就能明显看出。语数外同为核心主科,语文却额外多排了两节专项阅读课,数学也加了两节晚自习,唯独英语的课时不增反减——原本的三节晚读课缩减到两节,我们曾申请增加一节听力训练时间,最终也被驳回。

或许在学校领导看来,英语格外容易学,随便考考就能拿到130多分,但我想说,他们的认知还停留在十几年前。

在这样的校园环境里,英语相关活动自然寥寥无几。在我的记忆中,只有全市统一举办的书法竞赛、单词争霸赛,以及仅举办过一次、且仅面向强基班两个班级的趣配音大赛。有时我们也会感慨,要是平时缺乏这类实践活动的经历,考试写作文时都不知该如何下笔。

我记得有一次考试,小作文题目是写校园音乐节,核心要求是描述活动内容。监考时我发现,有些学生完全无从下笔,还有些学生写出来的内容明显是凭空编造。可这又能怎么办呢?我只能在课堂上尽量补充更多相关素材,供学生们参考。

这次,在天学网的牵头下,我们高三年级举办了英语作文竞赛。所有班级的学生都参与了初赛,原定在周五早读课进行,但40分钟的课时根本不够!要一次性完成应用文和读后续写,至少需要50到55分钟。

因此,组长让学生们第二天一早提交作品,这样一来,难免会有学生查阅资料,甚至借助AI辅助写作。

果不其然,我所带的班级中就出现了这种情况。以他们目前的英语水平,根本写不出作品中那些复杂的句型和高级词汇。这次批改采用天学网AI批改打分后,再进行人工二次批改的方式,决赛名额分配为每个普通班4个、每个实验班8个。我按照要求做了一些微调,确定入围名单后,便在班级里通知进入决赛的同学做好准备。

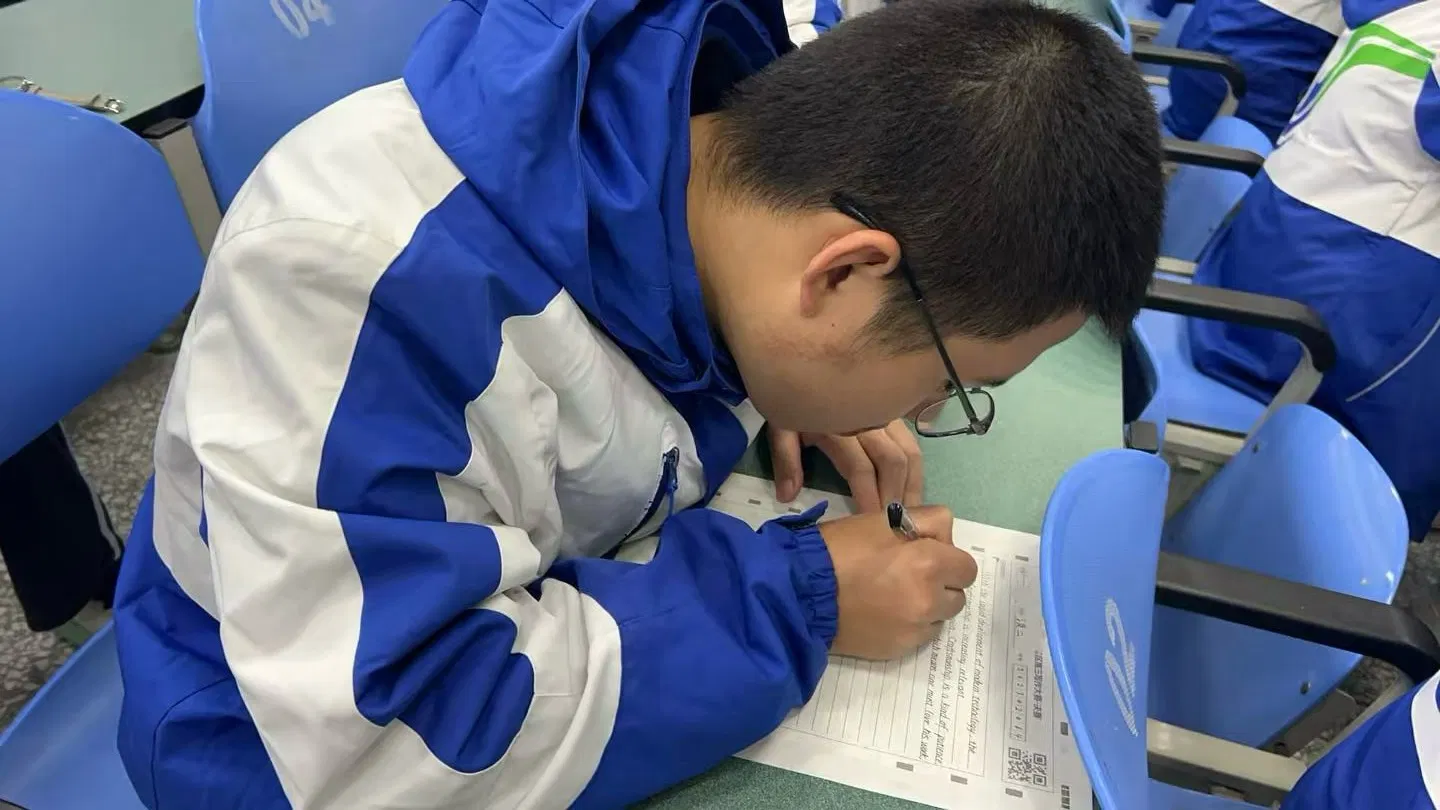

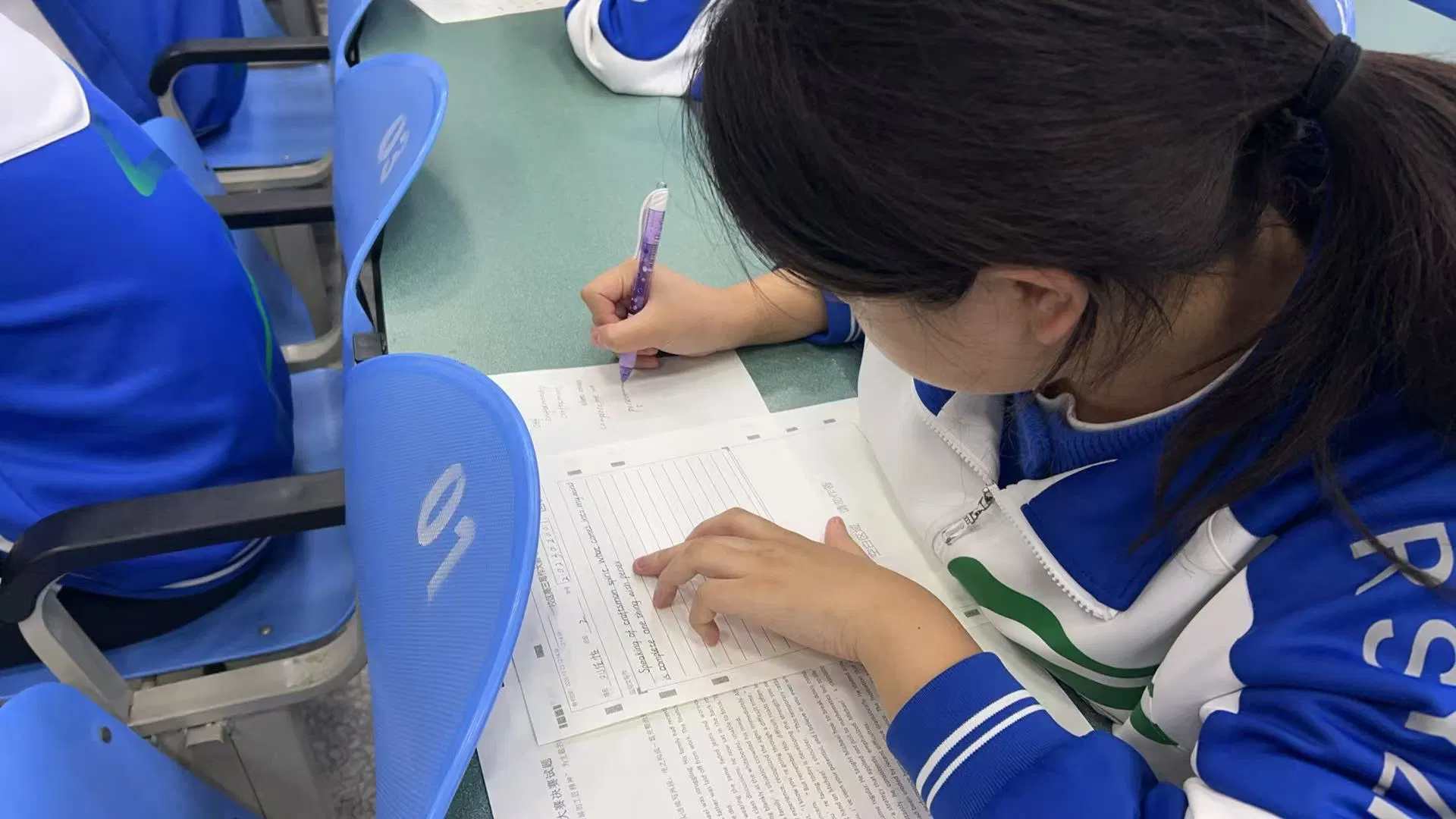

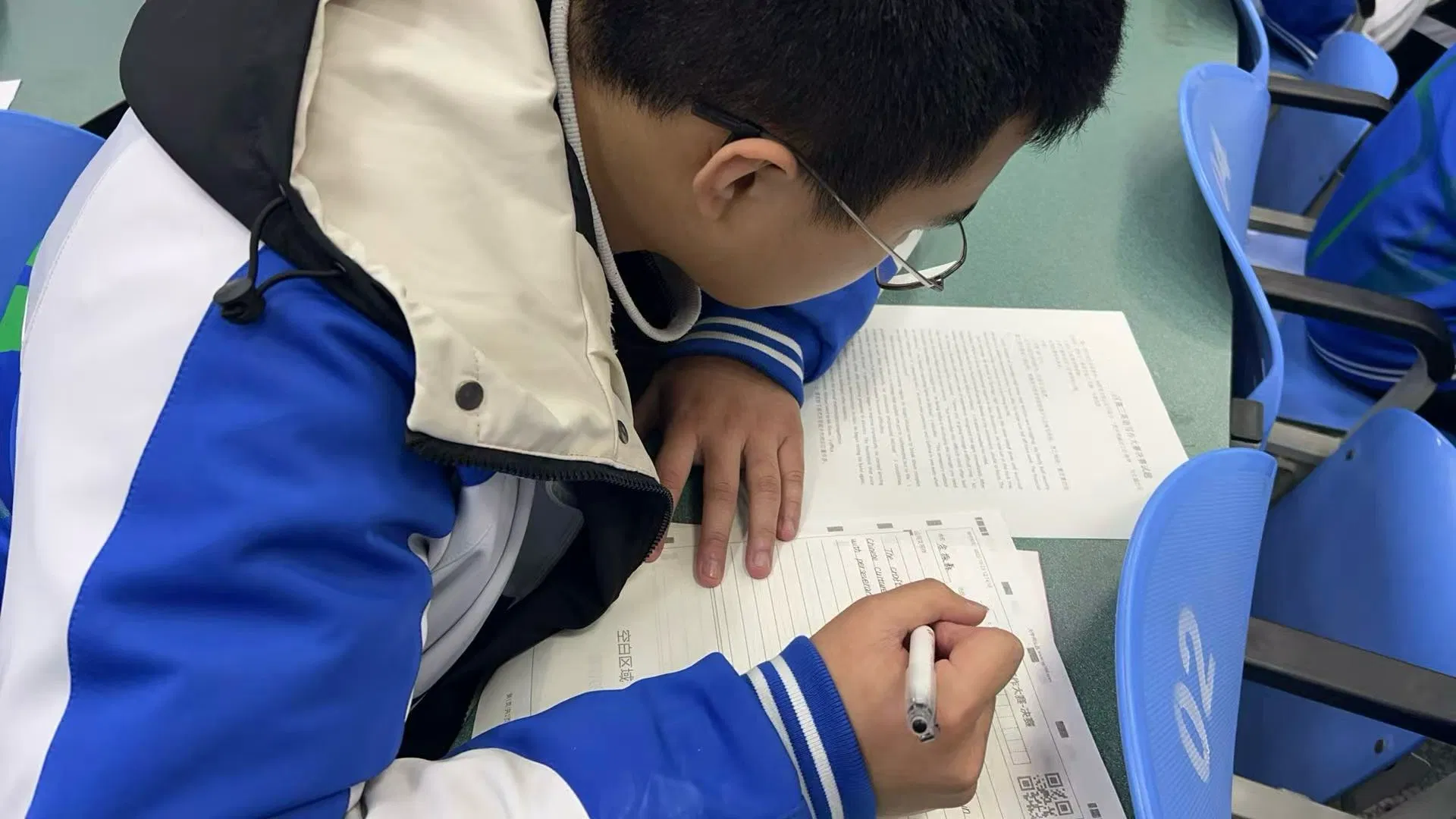

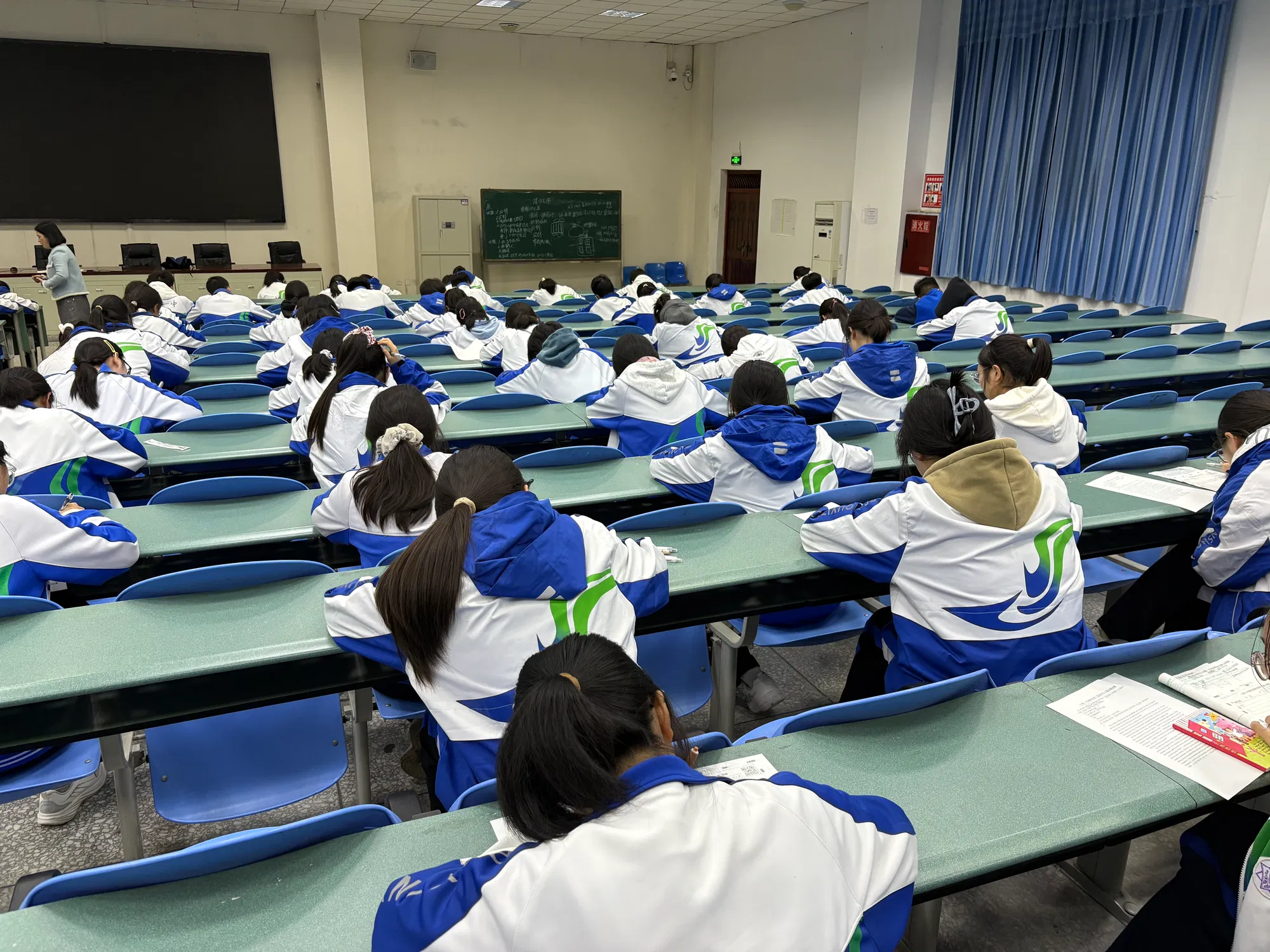

两周后,决赛如期举行。这次的形式更为正式,考场设在大阶梯教室,我和另外两位老师负责监考,考试时间设定为50分钟。入围的学生都是经过筛选的,从他们的答题速度和答题规范程度就能看出来。

考试结束后,试卷按班级收齐,由各班级老师拍照上传至平台,依旧先通过AI批改。这种方式确实非常省事,但AI打分仅针对语言表达,内容是否偏题并不作为主要参考依据,所以我还是进行了人工二次批改。我班上的最高分是31分,而其他班有学生拿到了34分。

不得不承认,文科生的文笔确实比理科生出色不少。按照奖项名额划分,我班上31分的学生本可并列三等奖,但由于三等奖名额有限,需要对所有并列31分的试卷再次进行二次批改。

可组长图省事,直接确定了补习班那位31分的学生入围,其他同学则自动定为优秀奖。想想实在不公平,我班上有5名学生都考了31分,却一个都没被选中,相当于直接内定了补习班的学生,说的是增加获奖班级的覆盖面,这让我有些气愤。既然如此,当初又何必强调“二次批改”呢?

For the best experience view this post on Liketu