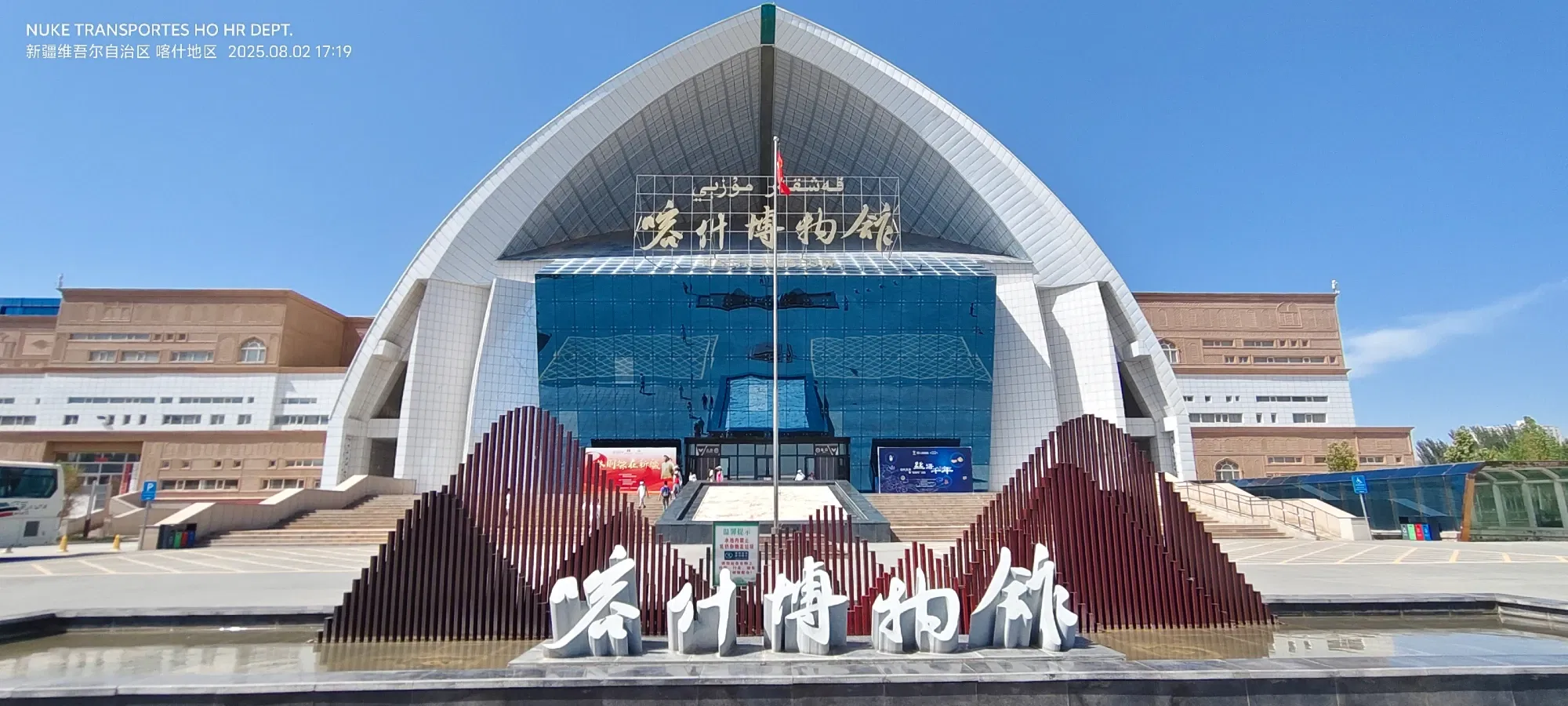

Hi Hive 的家人们,我今天在新疆喀什写下第99天的旅程日记,目的地是充满厚重历史气息的——喀什博物馆。

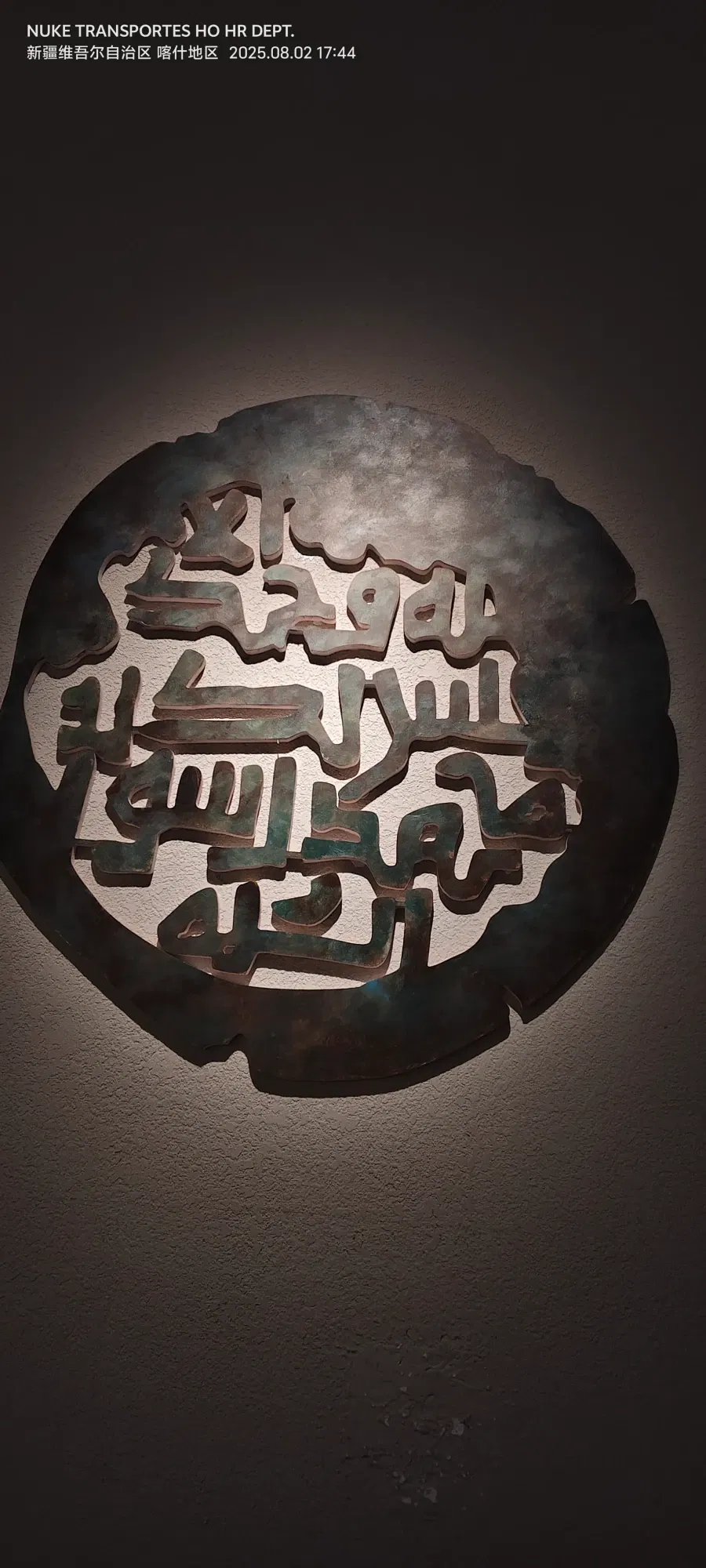

其实一开始计划这天是个轻松休整的节奏,没想到在博物馆里呆了一整个下午,越看越停不下来。你以为是走马观花,但走着走着,居然像是走进了一条历史的回廊。 🏛 博物馆不是教科书,是沉浸式的故事现场 刚进门那一瞬间,说实话没抱太多期待——但馆内的布展设计很走心。从楼梯到走廊、展厅的灯光到语音导览,氛围拉得很满。第一展厅以“丝绸之路”开篇,墙上的地形图像一张巨大经络图,把新疆与世界联系得密密麻麻。

我在一张绘有“龟兹古国”的石碑前站了很久,它旁边是一些残存的文书、乐器和壁画碎片,仔细看能看到飞天和驼铃的元素混杂在一起。有那么一瞬间,我竟觉得空气中都有胡旋舞的节奏。

喀什这座城太会讲故事了——不仅藏着楼兰、莎车、叶尔羌这些历史名词,更重要的是它会用实物+故事线+空间设计把你“拉进来”,不是把知识塞给你,而是让你自己去“撞见”。

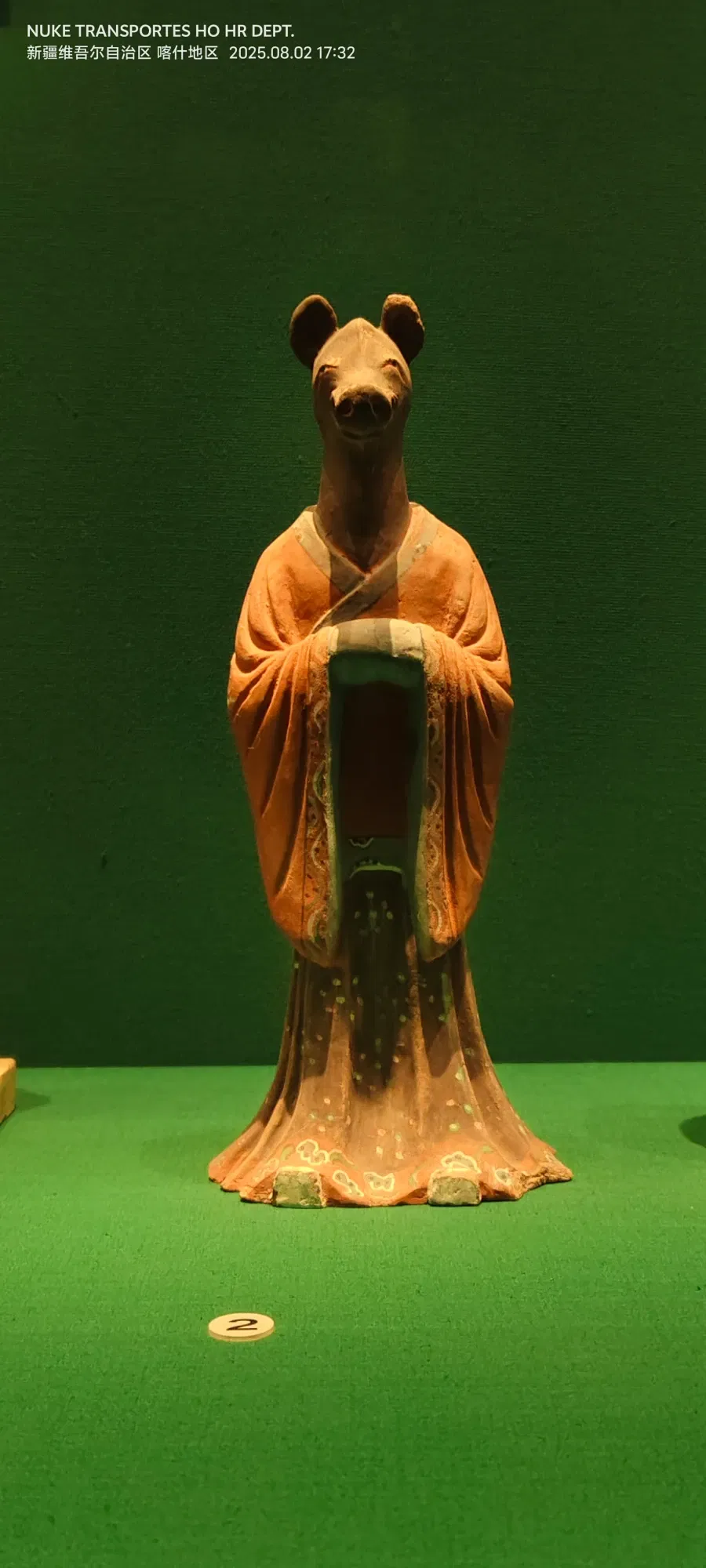

👁🗨 最触动我的:一件破旧的牧人衣和一双干裂的皮鞋 在民族展厅,我看到了维吾尔族老人的一套传统冬装,旁边标注“民国时期出土,棉线手缝”。衣角有补丁,皮鞋开了胶,但你能想象那个人穿着它在风雪中赶羊群的画面。 这让我想起这一路上在高原和边境拍到的牧民、老人、孩子……其实他们并不喜欢被拍,他们活得比镜头更实在。

也许博物馆的意义也在这——当一件平凡的物品被放进玻璃橱窗、打上聚光灯,我们才意识到那些被我们忽略的生活,其实本身就是历史的注脚。

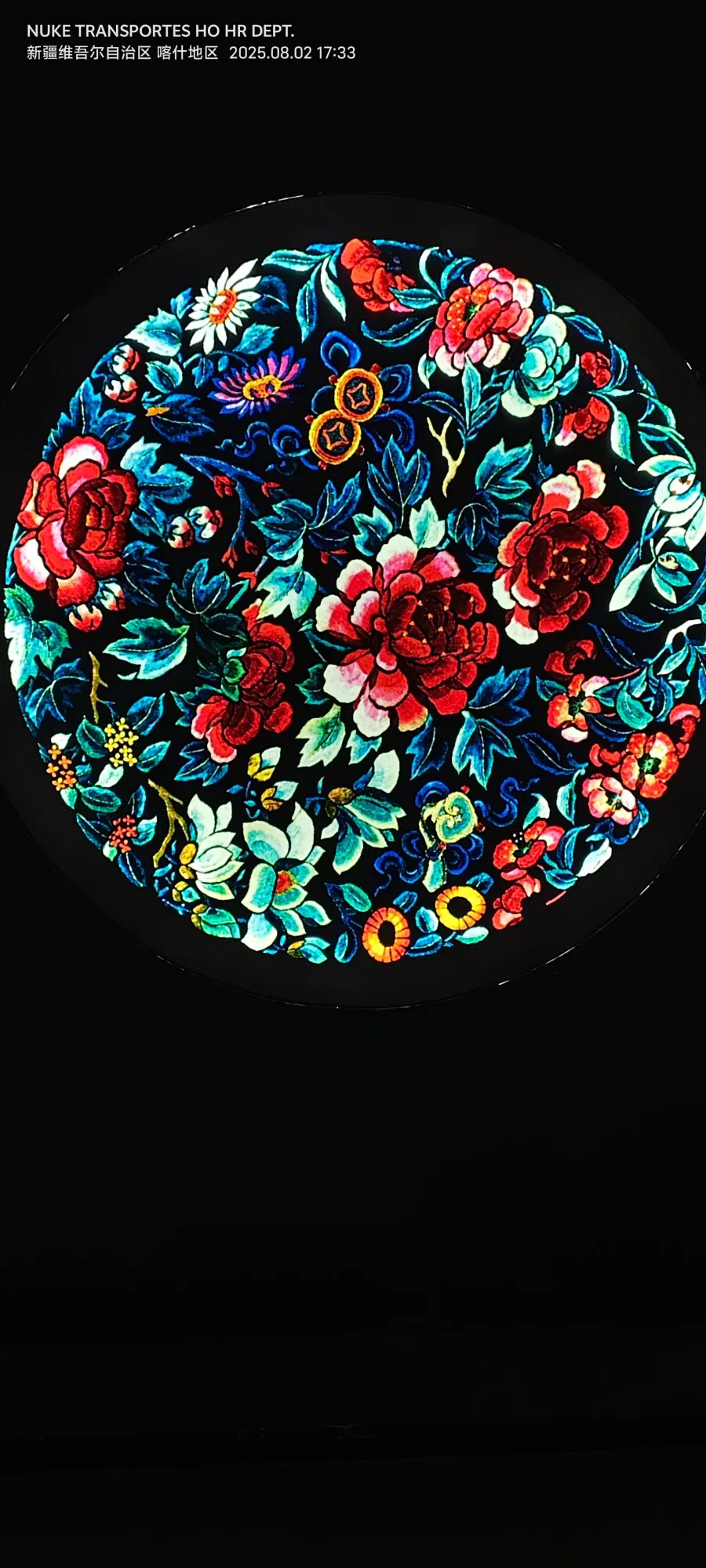

和朋友一起看的感受比一个人看更丰富。这次不是独行,我和两个朋友一起去的。每到一个展厅,三个人总会有三种不同的观察角度。我习惯看说明牌、年代表;朋友A爱盯着展柜里那些手工艺品,挑花图案、瓷器花纹还能给你讲民俗;朋友B则喜欢站在角落看整个展厅布局,看看哪个展品最吸睛。我们一路交换看法,像三个频道在同步直播,一场视觉+知识的“圆桌论坛”。其实旅途中最妙的事之一就是:你看到的是风景,你朋友看到的可能是文化、历史,或者情绪。合在一起,就比一个人“走马观花”要精彩得多。

🧠 有一种知识叫“被触动”,不是“被灌输” 说实话,很多知识我们在学校学过,但是在博物馆里才真正“认识”它。它不再是为了背题,而是因为眼前这些斑驳的文物、那些拼图般的历史线索,你愿意自己花时间去理解和体会。

今天我甚至想起自己初中第一次听“丝绸之路”这几个字时的懵懂,如今亲身走到了它的节点——喀什,这种“历史扑面而来”的实感太美妙了。还有之前的疆域是多么辽阔。。。 📷 最后别忘了拍照打卡 博物馆门口那个大大的【喀什】标志也不要错过,一面是现代建筑感,一面是传统花砖纹,视觉冲突感强烈,特别适合拍合照。我们三个人今天的合照,背景就是那座“历史与当下交汇”的LOGO,气氛拿捏住了!

喀什博物馆不仅是看文物,更像是把自己安静地放进一条流动的历史长河里。你看着这些过去的碎片,就像在检索自己的根与魂。 这一天,我愿称它为“知识滤镜下最静美的一天”。

感谢🙏

For the best experience view this post on Liketu