Einleitung: Der Polizeistaat trägt heute Anzug und Gesetzbuch

Einleitung: Der Polizeistaat trägt heute Anzug und Gesetzbuch

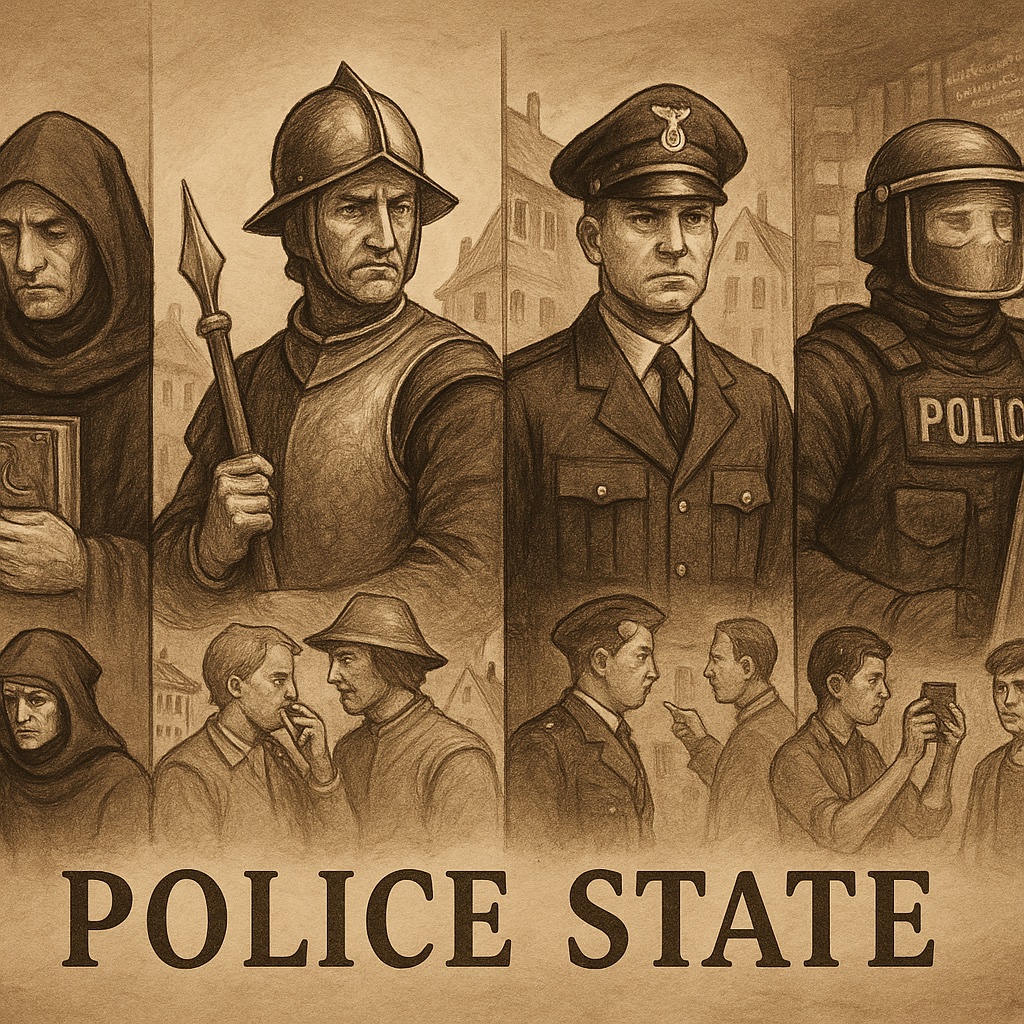

Wer vom Polizeistaat spricht, denkt oft an willkürliche Gewalt, an Überwachungskameras, Knüppel, Stasi und Blockwarte. Doch der moderne Polizeistaat zeigt sich anders. Er ist subtil, formal, digital und rechtlich abgesichert. Seine Macht ist nicht brutaler geworden, sondern effizienter. Und sie kommt nicht über Nacht – sie war immer da. Dieses Essay verfolgt den Polizeistaat nicht nur als Erscheinung des 20. oder 21. Jahrhunderts, sondern als geschichtliche Struktur der Herrschaft, die sich stets über das Recht, die Sprache und die Ordnung legitimierte. Wer verstehen will, wie wir heute leben, muss tief zurückgehen: weit vor das Mittelalter. Doch Ordnung ist nicht neutral. Ordnung ist immer die Ordnung dessen, der Macht hat. Es ist die Ordnung des Priesters, des Fürsten, des Funktionärs, des Juristen. Nie ist es die Ordnung des Einzelnen, sondern die Ordnung über ihn. Sie tritt auf als Glaube, als Gesetz, als Moral oder als Sicherheit – doch sie meint stets dasselbe: die Bestimmung dessen, was ist und was nicht sein darf.

I. Ordnung vor dem Recht: Die Geburtsstunde des polizeilichen Prinzips

Bevor es Staaten gab, gab es Ordnungsmuster. Clans, Stämme, Kasten – sie alle kannten bereits Mittel der Disziplinierung. Die Durchsetzung dieser Ordnung geschah nicht durch abstrakte Gesetze, sondern durch rituelle, moralische und oft religiös begründete Regeln. Wer ausscheren wollte, wurde nicht rechtlich bestraft, sondern sozial ausgegrenzt. Die Funktion des Polizeistaates beginnt hier: als soziale Kontrolle durch moralische Überwachung. Der Polizeistaat ist damit kein Produkt moderner Staatlichkeit, sondern ein Kontinuum des menschlichen Bedürfnisses nach Sicherheit – das stets zur Legitimation von Macht missbraucht wurde. Und auch diese Frühform kennt bereits, was bis heute wirksam ist: Die Ordnung war nie eine Ordnung aller, sondern die Ordnung derer, die sich selbst für berechtigt hielten, über andere zu bestimmen.

II. Die Kirche als Blaupause: Der Inquisitor als Urform des Kommissars

Mit dem Aufstieg der katholischen Kirche und der römischen Rechtsstruktur erhielt das polizeiliche Prinzip einen Apparat: Die Inquisition. Besonders die Dominikaner wurden zu den Trägern einer neuen Ordnung: Der Wahrheit. Doch diese Wahrheit durfte nicht gedacht, sondern nur geglaubt werden. Die Jesuiten wurden zu den juristischen Architekten dieser Ordnung. Als Kasuisten interpretierten sie moralisches und kirchliches Recht so flexibel, dass es sich jeder politischen Konstellation anpassen konnte. Hier beginnt die Geschichte jener Rechtswissenschaft, die nicht befreien, sondern ordnen soll. Der Inquisitor war kein Sadist, sondern ein Technokrat der Wahrheitssicherung. Der Begriff „Polizei“ im modernen Sinne war noch fern – doch ihr Prinzip war etabliert: Wahrheit durch Kontrolle, Glaube durch Überwachung, Recht durch Deutungshoheit. Und immer war es die Ordnung der Kirche, nicht die des Glaubenden. Die Polizei in Form der Seelsorge, der Beichte, des Tribunals – sie diente nie dem Einzelnen, sondern dem Erhalt der Hierarchie.

III. Luther und die polizeiliche Wende: Vom Laien zum Ordner der Ordnung

Mit Martin Luther tritt eine neue Figur auf die Bühne, die das Spiel grundlegend verändert, ohne es zu verlassen. Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche. Was wie ein Akt der Befreiung aussieht, erweist sich als funktionale Umlenkung der Macht. Vor Luther war der Laie unwissend, ausgeschlossen vom Text, unterworfen dem lateinischen Monopol der Kirche. Mit Luther kann nun jeder lesen, urteilen, auslegen. Doch was befreit klingt, führt zur größten Disziplinierung der Neuzeit: Der Mensch wird sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtig. Der Laie wird zum Hüter der Ordnung, zum Polizist seiner Familie, zum Melder seiner Nachbarn, zum Aufpasser seiner eigenen Seele. Luthers sogenannte Zwei-Reiche-Lehre unterscheidet zwischen dem geistlichen Reich (Glaube) und dem weltlichen Reich (Staat). Doch statt sie zu trennen, legitimiert er das zweite durch das erste. Die Obrigkeit sei von Gott eingesetzt. Widerstand sei Sünde. Gehorsam eine Gnade. Der protestantische Mensch ist nicht frei, sondern verantwortlich. Nicht kritisch, sondern treu. Nicht autonom, sondern gehorsam gegenüber der Ordnung, die von nun an weltlich durchgesetzt wird. Luther nimmt dem Papst die Krone ab – und setzt sie dem Fürsten auf. Was einst vom Altar kam, kommt nun vom Kanzelrand. Die Polizei braucht keine Theologen mehr. Der Protestant tut es selbst. Das Gewissen wird zur Ordnungskraft. Der Staat wird moralisiert, der Glaube veräußert, die Kontrolle internalisiert. Denunzianten gab es schon immer. Aber Luther machte sie salonfähig. Er adelt den Gehorsam und adelt zugleich den, der über andere wacht. So wird aus dem Gläubigen ein überwachter – und aus dem Bürger ein Überwacher. Der moderne Polizeistaat ist ohne Luther nicht denkbar. Nicht als Struktur, sondern als Denkform.

IV. Der Staat übernimmt: Polizei als Instrument der Souveränität

Im 17. und 18. Jahrhundert – besonders unter dem Einfluss von Hobbes, Bodin und später Fichte – wird das Gewaltmonopol als Legitimation der staatlichen Ordnung etabliert. Der absolutistische Staat braucht ein Instrument zur Sicherung dieser Ordnung: Die Polizei. Der Begriff "Polizei" meinte damals nicht nur Sicherheitsbehörden, sondern eine umfassende Ordnungsfunktion des Staates. Der Polizeistaat war das normale Regierungsmodell: Ordnung vor Freiheit. Kontrolle vor Autonomie. Und der Bürger? Objekt der Verwaltung. Doch auch hier bleibt die Ordnung stets einseitig: die Ordnung des Hofes, der Verwaltung, der Ministerien – nie die Ordnung des Einzelnen. Die Polizei ist nicht seine Schutzmacht, sondern seine Disziplinierung.

V. Die Moderne: Von der Gewalt zur Verwaltung

Die Bürgerlichen Revolutionen bringen das Versprechen der Freiheit. Doch die Verwaltung bleibt. Der moderne Staat verkleidet seine Polizei: Aus Knüppeln werden Formulare, aus Kontrolle wird Verordnung, aus Macht wird Verfahren. Nach 1945 besteht die historische Chance: Das Grundgesetz in Deutschland verankert Grundrechte, Gewaltenteilung, das Zitiergebot, den Rechtsweg und ein Widerstandsrecht. Doch: Die, die es auslegen, sind oft dieselben, die zuvor das Unrecht legitimierten.

• Theodor Maunz, NS-Jurist, wird Kommentator des Grundgesetzes • Hermann von Mangoldt, in Tübingen Befürworter rassistischer NS-Gesetze, schreibt zentrale Teile des Bonner Kommentars • Willi Geiger, Vollstrecker von Todesurteilen im Dritten Reich, wird Bundesverfassungsrichter

Was bleibt, ist kein Rechtsstaat, sondern eine Übereignete Machtordnung mit demokratischer Fassade. Das Recht lebt, aber der Geist ist tot. Und auch hier zeigt sich: Die Ordnung, die nun verwaltet wird, ist nicht die Ordnung der Bürger, sondern die Ordnung ihrer Erfassung. Die Ordnung der Register, der Vorschriften, der Normen. Der Bürger ist nicht Teilhaber, sondern Datensatz in einem System, das sich als legitim bezeichnet, weil es funktioniert. Ordnung wird zur Rechenoperation, nicht zur Gerechtigkeit. Die Verwaltung ersetzt die Willkür nicht, sie verschiebt sie: Vom Persönlichen ins Strukturelle. Vom Machtwort zur Sachbearbeitung. Vom Herrscher zum Algorithmus.

VI. Der heutige Polizeistaat: Digital, moralisch, unantastbar

Heute braucht der Polizeistaat keine Uniform mehr. Er hat ein Interface:

• Meldestellen in NRW und anderswo laden Bürger zur Denunziation • Die Polizei ist nicht mehr neutral, sondern moralisch aufgeladen • Wer "falsches" sagt, steht unter Generalverdacht • Die Grundrechte werden – sofern überhaupt – ohne Zitiergebot eingeschränkt • Der Instanzenweg verhindert effektiven Rechtsschutz

Und während Artikel 20 Abs. 4 ein Widerstandsrecht vorgaukelt, ist der einzige reale Hebel das Zitiergebot in Art. 19 GG – ein Hebel, der systematisch verschwiegen wird. Der moderne Polizeistaat braucht keine Gewalt mehr. Er braucht nur Zustimmung – erzeugt durch Angst, Ordnungssprache und digitale Formulare. Auch diese Ordnung ist nicht neutral. Sie ist die Ordnung der digitalisierten Exekutive. Sie ist die Ordnung der Plattform, des Rahmens, des technokratischen Weltbilds. Der Mensch ist nicht Träger der Ordnung, sondern ihr Trägerobjekt. Der Einzelne wird nicht mehr unterworfen, sondern integriert. Er muss nicht mehr schweigen – er muss sprechen, aber richtig. Nicht mehr Unterdrückung, sondern gefilterte Zustimmung wird zur Bedingung der Zugehörigkeit. Und so ist auch diese Ordnung: die Ordnung derer, die die Systeme bauen, die Sprache codieren, die Parameter setzen.

VII. Fazit: Der Rechtsstaat war möglich, aber nie gewollt

Der Rechtsstaat, wie er im Grundgesetz angelegt ist, war möglich. Doch er wurde nie eingelöst. Die juristischen Architekten der alten Ordnung schufen eine neue Form, aber kein neues Fundament. Und so wurde aus der Verfassung ein Verwaltungsmantel, aus den Rechten ein Verweis, aus dem Bürger ein Datensatz. Die Ordnung, die heute herrscht, ist nicht die Ordnung der Freiheit, sondern die Ordnung der Durchführung. Es ist die Ordnung der Behörde, der Plattform, der Vollzugsroutine. Und wie in allen früheren Epochen legitimiert sie sich nicht durch Wahrheit, sondern durch Wirksamkeit. Was durchgesetzt werden kann, gilt als richtig. Der Mensch wird nicht mehr unterworfen, sondern verwaltet. Nicht mehr befragt, sondern gemessen. Nicht mehr gehorchend, sondern mitmachend. Der moderne Polizeistaat ist kein Bruch mit der Geschichte – er ist ihre logische Fortsetzung. Die Polizei lebt nicht von der Uniform, sondern vom Glauben an die Ordnung. Und dieser Glaube ist älter als jeder Staat.

VIII. Nachwort: Wenn Ordnung zum Ziel wird

Ordnung ist nicht per se das Problem. Der Mensch braucht Ordnung, wie er Sprache braucht: als Orientierung, als Rahmen, als Verbindlichkeit. Doch Ordnung ist nie neutral. Sie ist nie „von allen“, sondern immer von einigen über andere gesetzt. Wir wissen alle, dass das gut Gemeinte nicht immer das Gute ist. Und wenn das Gutgemeinte Macht bekommt, wird es zur Pflicht. Wenn Ordnung nicht mehr zum Schutz des Menschen dient, sondern der Mensch zur Stabilisierung dieser Ordnung, dann beginnt der Wandel zur Tyrannei. Nicht schlagartig, nicht laut – sondern Schritt für Schritt, Norm für Norm, Verfahren für Verfahren. Tyrannei beginnt nicht mit Schüssen – sondern mit Formularen. Mit Vorschriften, mit Abläufen, mit gut gemeinten Regeln. Der moderne Polizeistaat braucht keine Gewalt, keine Inszenierung, keine Angstkulisse. Er braucht nur Systemtreue. Und die erzeugt er nicht durch Terror, sondern durch Teilnahme. Er fragt nicht mehr nach Zustimmung, sondern nach Mitwirkung. Und wer sich entzieht, wird nicht mehr bestraft – sondern entkoppelt. Ordnung ist nie nur Ordnung. Sie ist immer Form gewordene Absicht. Und wenn diese Absicht nicht dem Menschen gilt, sondern seiner Kontrolle, dann wird sie zur am gründlichsten getarnten Form von Gewalt. In diesem Sinne ist der Polizeistaat nicht das Gegenteil des Rechtsstaats – sondern sein möglicher Endpunkt. Wenn Recht nicht mehr geprüft, sondern nur noch angewendet wird, wenn Ordnung nicht mehr verhandelt, sondern nur noch durchgesetzt wird, wenn der Mensch nicht mehr fragt, sondern nur noch funktioniert – dann ist nicht Chaos das Problem, sondern die Ordnung selbst.

Wer darf heute noch kritisieren?

Es gibt Stimmen, die sich als kritisch inszenieren. Und es gibt Stimmen, die sich aus dem Rahmen lösen. Erstere werden gefördert, Letztere gefürchtet. Michel Friedman – der moralisierende Mahner. Er kritisiert, aber auf der Achse der Werte, nie an der Substanz. Seine Kritik ist Teil des Systems, nicht seine Gefährdung. Navid Kermani – der spirituell grundierte Intellektuelle. Seine Worte sind sanft, tief und versöhnlich. Doch auch er bleibt im Gehege der Kulturverträglichkeit. Die Ordnung wird bedacht, nicht erschüttert. Henryk M. Broder – der spitze Hofnarr. Seine Kritik ist scharf, aber nie systemgefährlich. Er prüft den Rahmen, um ihn zu bestätigen. Seine Provokation ist Teil der Unterhaltung, nicht des Aufbruchs. Diese drei sind keine Dissidenten. Sie sind Markenzeichen kontrollierter Kritik. Sie sprechen – weil sie nicht sprengen.

Zeitgedanken ist kein Name unter vielen. Er steht nicht auf Einladungslisten, nicht auf Feuilletonseiten, nicht auf Podien. Zeitgedanken spricht nicht für das System und auch nicht gegen es. Zeitgedanken spricht aus der Lücke, in der Wahrheit möglich wird.