In Teil 4 #mein-fall wurde die Rechtsfrage aufgeworfen:

Hat bereits die teilweise Missachtung der absolut geregelten Zitiergebote gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG und / oder Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG die Unwirksamkeit des betreffenden Gesetzes und / oder der Verordnung ex tunc zur Folge?

Das Ergebnis wurde vor Monaten hier https://steemit.com/deutsch/@zeitgedanken/warum-funktioniert-unser-rechtssystem-nicht-teil-4 schon einmal veröffentlicht. Und vor Jahren (als letztes hier) https://www.facebook.com/ZeitgedankenSteemit/posts/767032053402494

In der heutigen Ausführung wird dies um ein paar Zusätze und Beweise ergänzt.

Im Ergebnis ergibt sich folgender Tenor:

Ausnahmslos jedes Gesetz und/oder jede Verordnung, welche das Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG und/oder Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG auch nur teilweise missachtet, ist ex tunc unwirksam mit der Folge, dass alle auf einem solchen ex tunc nichtigen Gesetz oder einer solchen ex tunc nichtigen Verordnung basierenden Verwaltungsakte und/oder Gerichtsentscheidungen nichtig sind.

Untersuchungsergebnis;

In der Literatur und in der Rechtsprechung wurde schon bald nach dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes am 23.05.1949 unter dem maßgeblichen Einfluss der Nazi-Juristen Dr. Hermann v. Mangoldt und Dr. Theodor Maunz die Auffassung vertreten, dass entgegen der klaren und eindeutigen Regelungen in den Vorschriften der Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG und 80 Abs. 1 Satz 3 GG Gesetze und Rechtsverordnungen, die das jeweilige Zitiergebot nicht oder nicht vollständig erfüllen, nicht ohne weiteres ungültig seien. Die in der Literatur vertretene Meinung, die sich in der Rechtsprechung niedergeschlagen hat, basiert ausschließlich auf Zweckmäßigkeitserwägungen, findet aber im Wortlaut der Artikel und in den Protokollen des Parlamentarischen Rates als dem Konstrukteur des Grundgesetzes keine Grundlage.

Siehe hier explizit auch Tel 4 in #mein-fall

Die Vorschriften der einschlägigen Artikel im Bonner Grundgesetz lauten: Art. 19 Abs. 1, Satz 1 und 2 GG Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.

Art. 80 Abs. 1, Satz 1, 2 und 3 GG Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben.

Der parl. Rat hat sich wie folgt zur Gefährdung und zum Schutz der Grundrechte beraten:

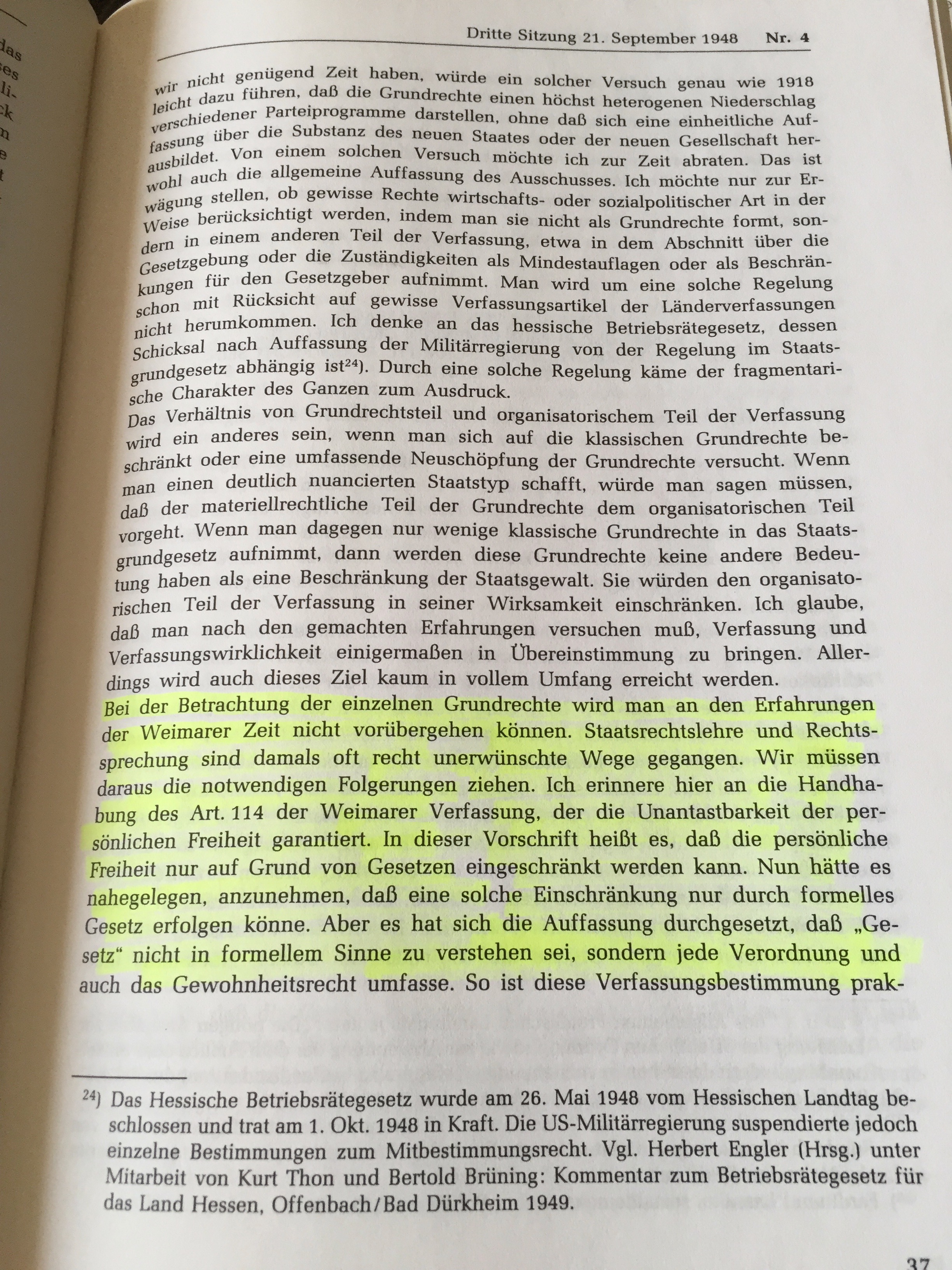

Dr. Zinn auszugsweise in der Dritten Sitzung des Grundsatzausschusses, 21. Sept. 1948, Seite 37, letzter Absatz: »Bei der Betrachtung der einzelnen Grundrechte wird man an den Erfahrungen der Weimarer Zeit nicht vorübergehen können. Staatsrechtslehre und Rechtsprechung sind damals oft recht unerwünschte Wege gegangen. Wir müssen daraus die notwendigen Folgerungen ziehen. In der Vorschrift des Art. 114 der Weimarer Verfassung heißt es, dass die persönliche Freiheit nur aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann. Nun hätte es nahe gelegen, anzunehmen, dass eine solche Einschränkung nur durch formelles Gesetz erfolgen könne. Aber es hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass “Gesetz” nicht in formellem Sinne zu verstehen sei, sondern jede Verordnung und auch das Gewohnheitsrecht umfasse. So ist diese Verfassungsbestimmung praktisch ausgehöhlt worden.«

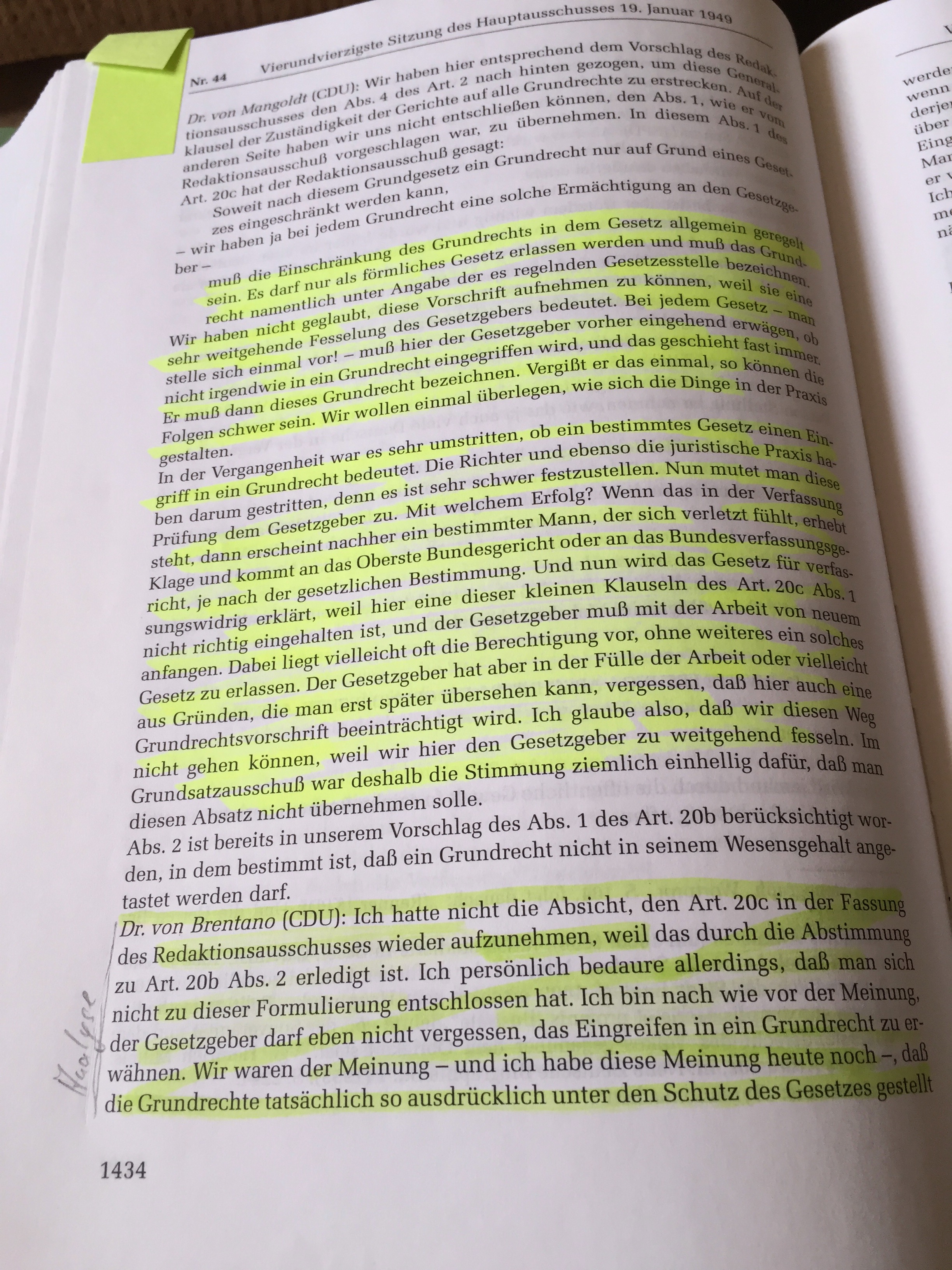

Dr. von Brentano auszugweise in der 44. Sitzung des Hauptausschusses, 19.01.1949, Seite 1434 letzter Absatz, Seite 1435 erster Absatz: »Ich bin nach wie vor der Meinung, der Gesetzgeber darf eben nicht vergessen, das Eingreifen in ein Grundrecht zu erwähnen. Wir waren der Meinung – und ich habe diese Meinung heute noch -, dass die Grundrechte tatsächlich so ausdrücklich unter den Schutz des Gesetzes gestellt werden sollten, dass ein Eingriff in ein Grundrecht nur dann statthaft sein sollte, wenn das Grundrecht in diesem Gesetz ausdrücklich bezeichnet wird, so dass auch derjenige, der das Gesetz anwendet und auf den es Anwendung findet, sich darüber im Klaren ist, dass eine gesetzliche Berechtigung und Ermächtigung zu diesem Eingriff vorliegt.«

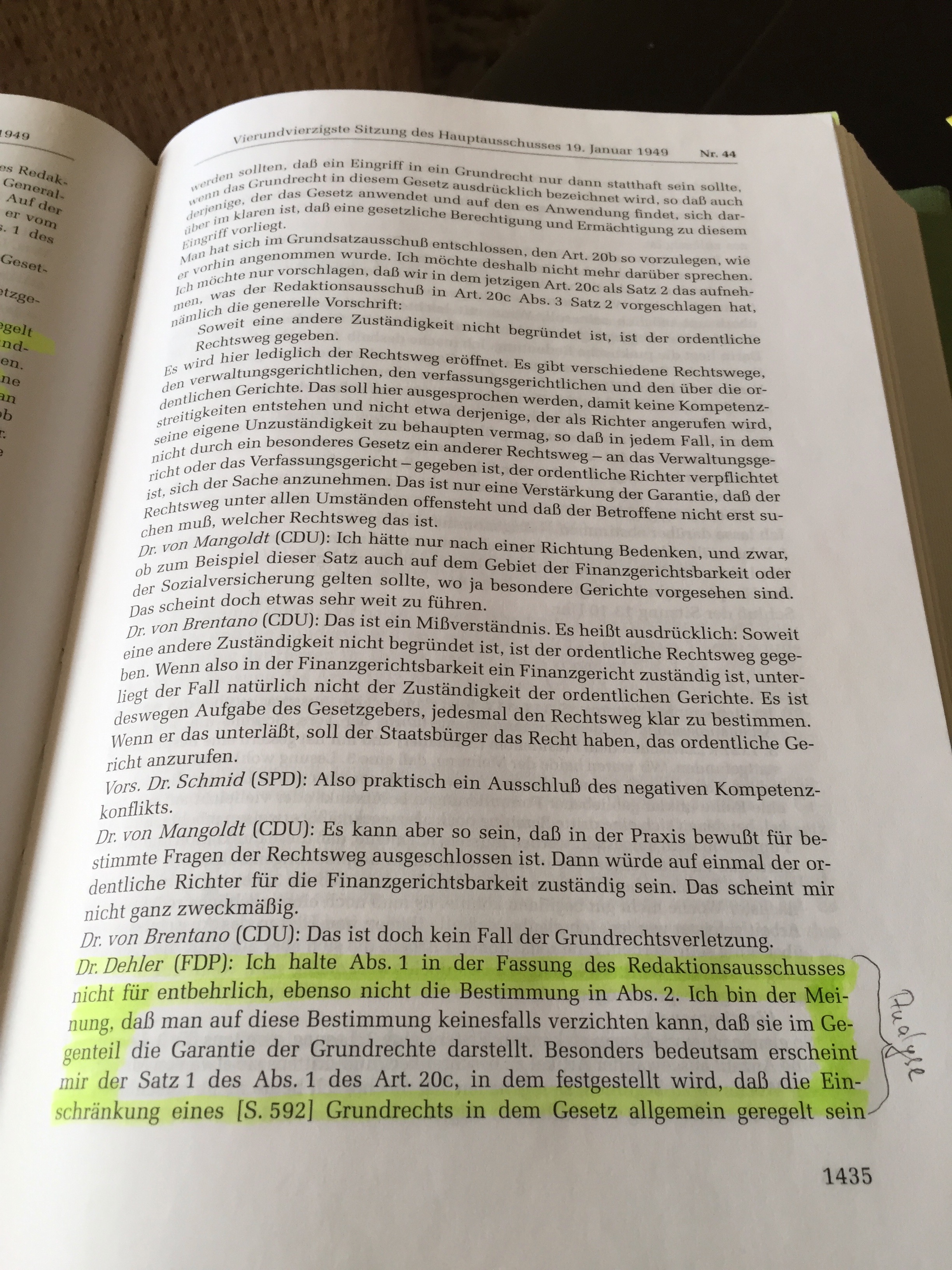

Dr. Thomas Dehler auszugsweise in der 44. Sitzung des Hauptausschusses, 19.01.1949, Seite 1435 letzter Absatz: »Ich halte Abs. 1 in der Fassung des Redaktionsausschusses nicht für entbehrlich, ebenso nicht die Bestimmung in Abs. 2. Ich bin der Meinung, dass man auf diese Bestimmung keinesfalls verzichten kann, dass sie im Gegenteil die Garantie der Grundrechte darstellt. […] Wir müssen das verlangen, wenn eine Sanktion der Grundrechte überhaupt möglich sein soll. Wenn mit leichter Hand in jedem Fall über die Grundrechte weggegangen werden kann, werden die Grundrechte ausgehöhlt.«

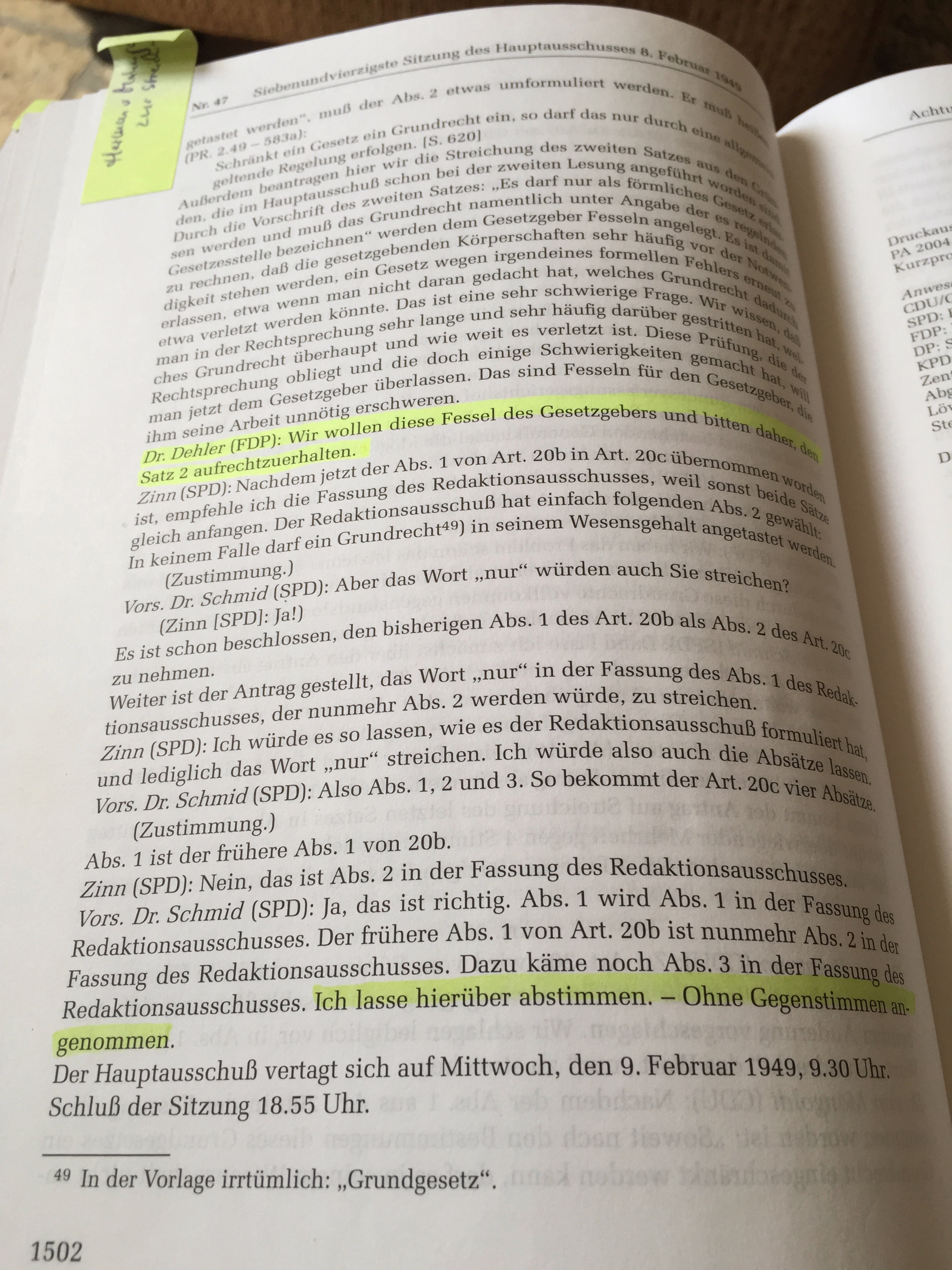

Dr. Thomas Dehler in der 47. Sitzung des Hauptausschusses v. 08.02.1949, Protokoll S. 1502: »Wir wollen diese Fessel des Gesetzgebers und bitten daher, den Satz 2 aufrechtzuerhalten.« Red. Anm.: Der Antrag Dehlers wurde dann einstimmig angenommen (vorletzter Absatz)

Schon bald nach dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes wurden Stimmen laut, diesen klaren Rechtsbefehl in den Vorschriften der beiden Art. 19 Abs. 1 Satz 2 und 80 Abs. 1 Satz 3 GG unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten zu beseitigen, außer Geltung zu setzen oder zu untergraben.

Zunächst haben die Länderinnenminister den ersten Bundesinnenminister Dr. Gustav Heinemann damit beauftragt, der Regierung Adenauer folgendes mitzuteilen: »Es sei einmütig erklärt worden, daß bei unveränderter Aufrechterhaltung der im Grundgesetz verankerten Grundrechte durchgreifende Maßnahmen nicht getroffen werden können. Es müsse deshalb eine Änderung des Grundgesetzes in Erwägung gezogen werden.« Gustav Heinemann, 89. Kabinettssitzung am 11. August 1950.

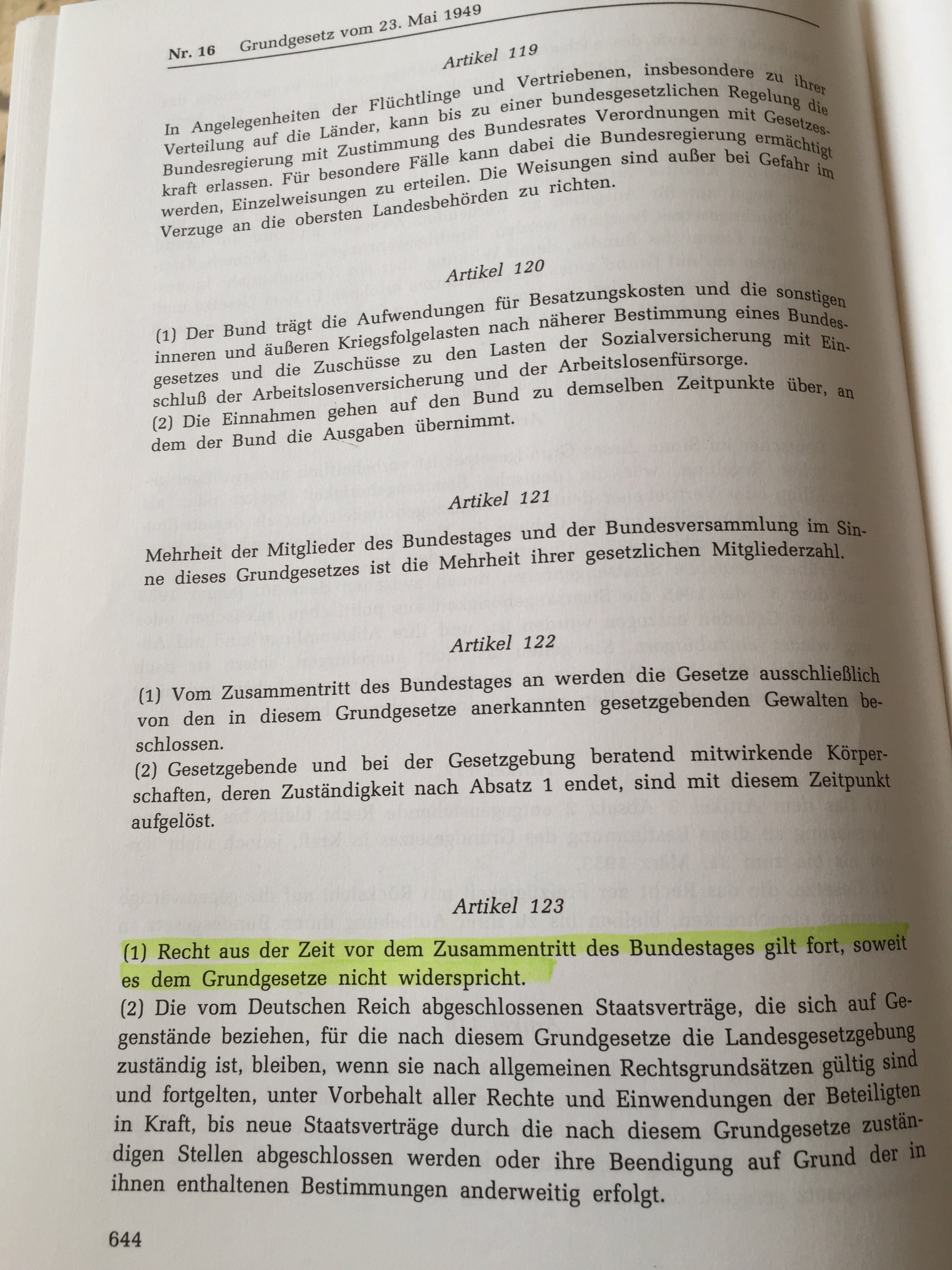

Das hatte zur Folge, dass das GVG vom 12.09.1950, die StPO vom 12.09.1950, die ZPO vom 12.09.1950 sowie das vorkonstitutionelle Kostenrecht einschließlich der Justizbeitreibungsordnung vom 11.03.1937 mit dem Rechtsvereinheitlichungsgesetz vom 12.09.1950 ohne Erfüllung des Zitiergebotes gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG, die JBeitrO außerdem ohne Erfüllung des Zitiergebotes gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG, erlassen worden sind mit der Folge, dass dieser gesamte Gesetzgebungsakt rechtsunwirksam war mit der weiteren Folge, dass bis heute nicht einmal einzelne Vorschriften des GVG, der StPO sowie der ZPO gültig sind, weil sie als vorkonstitutionelles Recht auch den Voraussetzungen des Art. 123 Abs. 1 GG in seiner Urfassung nicht genügen.

Die Vorschrift lautet: Art. 123 GG in seiner Urfassung: Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.

Selbst wenn man argumentativ bezüglich der Eigenschaft bestimmter Vorschriften dieser Gesetze darauf abstellen wollte, dass es sich hierbei um vorkonstitutionelles Recht im Sinne des Art. 123 Abs. 1 GG handelt, und der vorkonstitutionelle Gesetzgeber das Zitiergebot nicht kennen konnte, wären diese Vorschriften abhängig von der Widerspruchsfreiheit zum Grundgesetz und hätten bereits von daher im Zuge des Erlasses des Rechtsvereinheitlichungsgesetzes das unverbrüchliche grundgesezliche Zitiergebot beachten müssen.

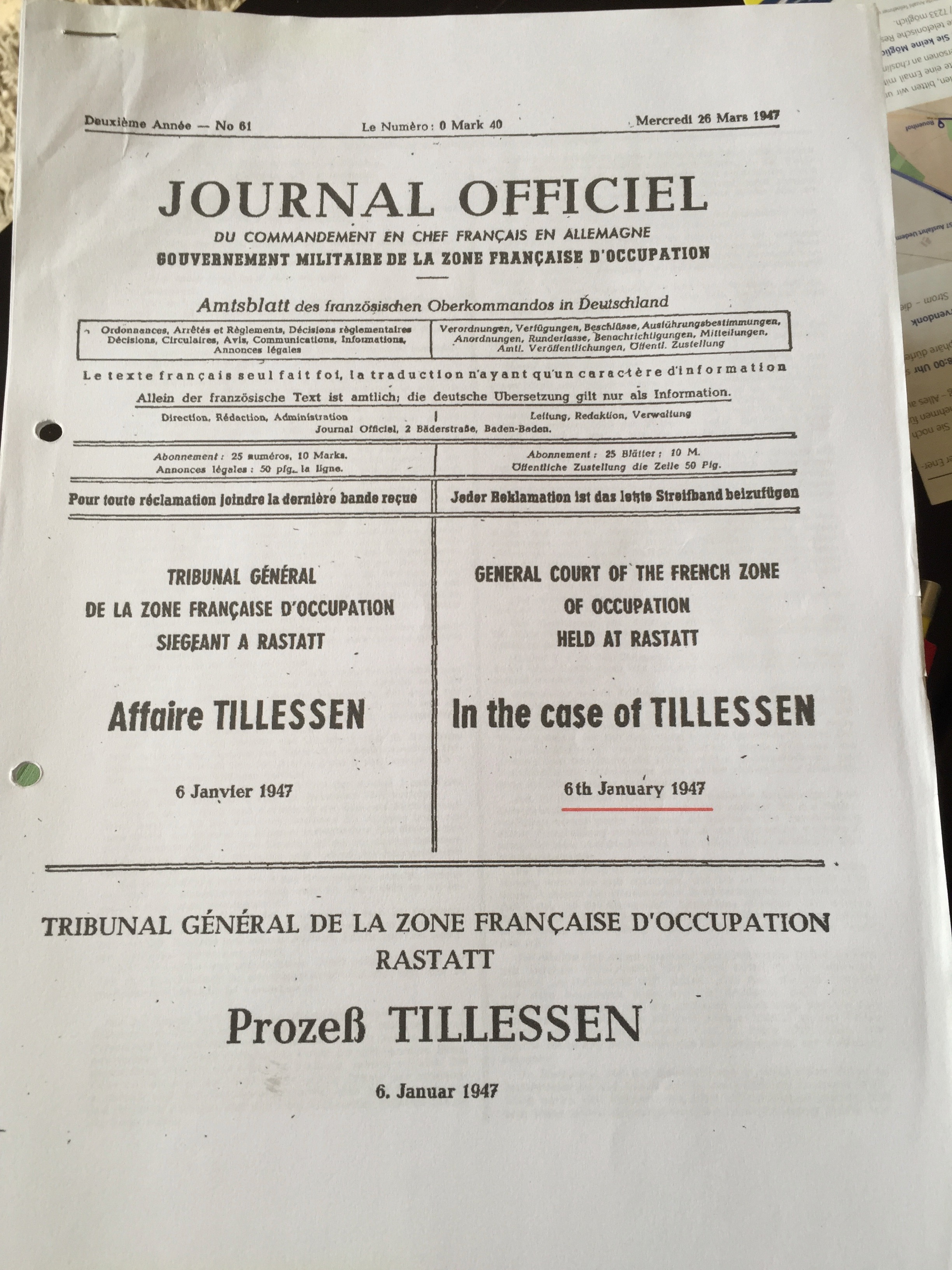

Bezogen auf die JBeitrO vom 11.03.1937 gilt, dass die JBeitrO als Rechtsverordnung in Ermangelung eines Delegationsgesetzes gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG ungültig ist. Im Übrigen wäre sie mit dem Tod des Massenmörders Adolf Hitler am 30.04.1945 und dem Untergang des Dritten Reiches faktisch ersatzlos untergegangen. Und das diese untergegangen sind zeigt und beweist der für allgemeingültig erklärte Großprozess, auch Tillessen/Erzberger Prozess genannt, aus dem Jahre 1947, aber das wäre eine gesonderte Darstellung. Übrigens gibt es darüber auch ein Buch zum Prozess selbst und ich habe dementsprechende Akten aus dem Staatsarchiv Freiburg in meinen Händen.

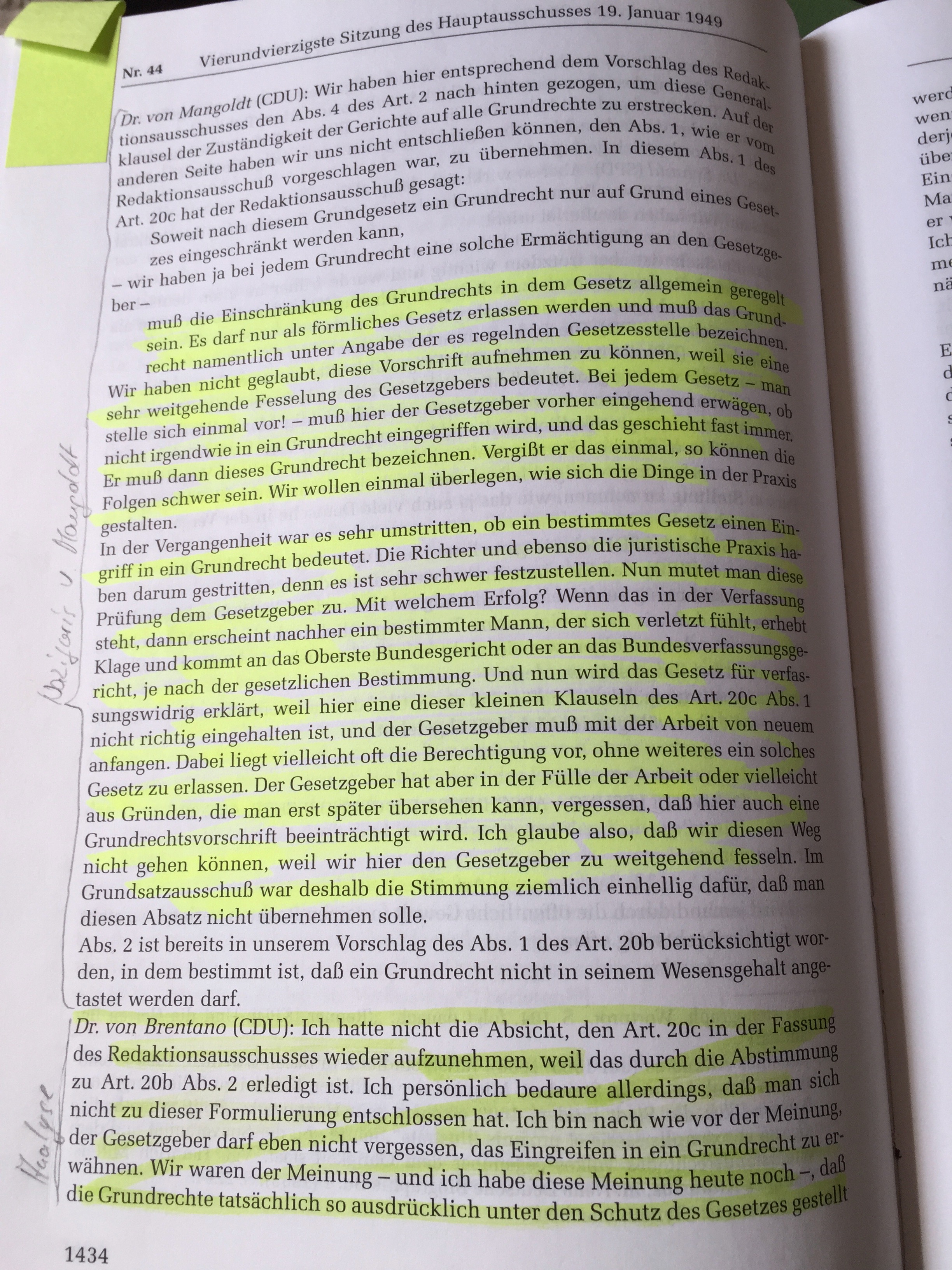

Erkennbar sind die Verstöße gegen das Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG auf das nachhaltige Wirken des Nazi-Juristen Dr. Hermann von Mangoldt zurück zu führen. V. Mangoldt war bereits im Parlamentarischen Rat als absoluter Gegner des Zitiergebotes aufgetreten. Markant ist seine im Wortlaut protokollierte Äußerung in der 44. Sitzung des Hauptausschusses vom 19.01.1949 Hauptausschuss S. 1434, die da lautet:

»Wir haben nicht geglaubt diese Vorschrift aufnehmen zu können, weil sie eine sehr weitgehende Fesselung des Gesetzgebers bedeutet. Bei jedem Gesetz – man stelle sich das einmal vor! – muß hier der Gesetzgeber vorher eingehend erwägen, ob nicht irgendwie in ein Grundrecht eingegriffen wird, und das geschieht fast immer. Er muß dann dieses Grundrecht bezeichnen. Vergißt er das einmal, so können die Folgen schwer sein. Wir wollen einmal überlegen, wie sich die Dinge in der Praxis gestalten. In der Vergangenheit war es sehr umstritten, ob ein Gesetz einen Eingriff in ein Grundrecht bedeutet. Die Richter und ebenso die juristische Praxis haben darum gestritten, denn es ist sehr schwer festzustellen. Nun mutet man diese Prüfung dem Gesetzgeber zu. Mit welchem Erfolg? Wenn das in der Verfassung steht, dann erscheint nachher ein bestimmter Mann, der sich verletzt fühlt, erhebt Klage und kommt an das oberste Bundesgericht oder an das Bundesverfassungsgericht, je nach der gesetzlichen Bestimmung. Und nun wird das Gesetz für verfassungswidrig erklärt, weil hier eine dieser kleinen Klauseln […] nicht richtig eingehalten ist, und der Gesetzgeber muss die Arbeit von neuem anfangen.«

Welche Folgen der Verstoß gegen das jeweilige Zitiergebot also hat, wenn es im Grundgesetz als „Muss-Vorschrift“ aufgenommen wird, hat v. Mangoldt klar und deutlich hier zu Protokoll gegeben.

Der Nazi-Jurist Dr. Hermann v. Mangoldt hat durch seinen bis heute einflussreichen Kommentar zum Bonner Grundgesetz, in dem er seine verfassungswidrige Ansicht über das Zitiergebot umfangreich vertreten hat, maßgeblichen Einfluss auf die verfassungswidrige Rechtsprechung und in der Folge auch auf die verfassungswidrige Gesetzgebung genommen.

Die maßgebliche Textstelle im Kommentar „Das Bonner Grundgesetz, II. Auflage, Art. 19, Anm. III 2c – IV 3a, S. 547“ lautet:

»Abs. 1 Satz 2 ist aus den im Folgenden darzulegenden Gründen im Gegensatz zu Abs. 1 Satz keine Muß-, sondern nur eine Sollvorschrift; ihre Verletzung durch ein einschränkendes Gesetz hat deswegen nicht die Nichtigkeit des Gesetzes zur Folge.«

Diese Auslegung enthält eindeutig keine rechtliche Begründung, sondern hat erkennbar reinen Zweckmäßigkeitscharakter, wie sich aus dem folgenden Absatz im Kommentar

»Das Bonner Grundgesetz, II. Auflage, Art. 19, Anm. III 2c – IV 3a, S. 547« wie folgt ergibt:

»Als Mußvorschrift ist der Satz 2 nämlich – wie dies von Mangoldt schon in den Beratungen des PR. getan hat – als Formalismus und unnötige Erschwerung der Arbeit des Gesetzgebers zu bezeichnen.«

Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte sind jedoch bei der Auslegung der Verfassung in einem rechtsstaatlichen System unzulässig. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass v. Mangoldt sich in seinem Kommentar »Das Bonner Grundgesetz, II. Auflage, Art. 19, Anm. III 2c – IV 3a, S. 547« selbst zitiert, obgleich der Parlamentarische Rat seinen sämtlichen Ausführungen zur Nichtaufnahme des Zitiergebot im Bonner Grundgesetz wie folgend ersichtlich nicht gefolgt ist:

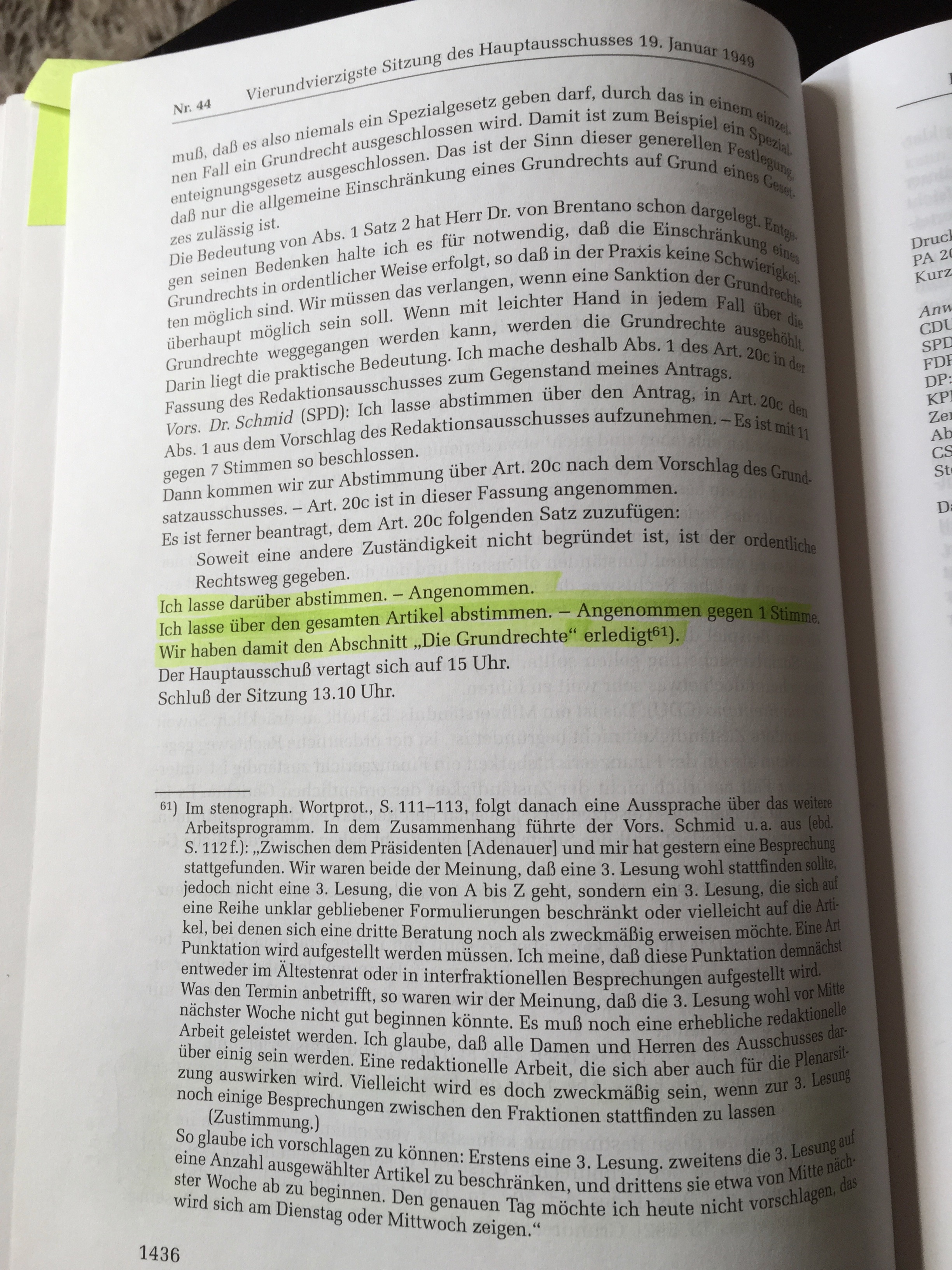

Vorsitzender Dr. Schmidt in der 44. Sitzung des Hauptausschusses zu Art. 20c S. 1436 (red. Anm.: seit dem Inkrafttreten des Bonner GG Art. 19 GG): »Ich lasse über den gesamten Artikel abstimmen – Angenommen gegen eine Stimme.«

Die Abstimmung ist auf diese Weise zugunsten der Aufnahme des die Grundrechte garantieren sollenden Zitiergebotes gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG als Gültigkeitsvoraussetzung für grundrechtseinschränkende Gesetze erfolgt.

Im Bericht zum Entwurf des Grundgesetzes, Anlage zum stenographischen Bericht der 9. Sitzung des Parlamentarischen Rates am 6. Mai 1949, in Abschnitt I Die Grundrechte, verfasst vom Abgeordneten Dr. von Mangoldt, gab dieser seine Niederlage im Kampf um das Zitiergebot noch einmal selbst mit den folgenden eindeutigen Worten zu Protokoll:

»Artikel 19 Abs. 1 ist erst in zweiter Lesung im Hauptausschuß auf einen Vorschlag des Redaktionsausschusses eingefügt und später noch redaktionell umgestaltet worden. Die Mehrheit hat damit Verfassungsdurchbrechungen verhindern und die Grundrechte bis zum höchst möglichen Maß sichern wollen. Die unterlegene Minderheit hat insbesondere in Satz 2 eine durch die Sachlage nicht unbedingt gebotene Erschwerung gesehen, die den Bundestag vor eine in manchen Fällen unlösbare Aufgabe stellen, die Gültigkeit der Gesetze unnötig in Frage stellen und wahrscheinlich zu unnötiger vermehrter Gesetzgebungsarbeit zwingen werde.«

Demnach bedeutet das o.a. Zitat im Umkehrschluss: Artikel 19 Abs. 1 GG verhindert verfassungswidrige Verfassungsdurchbrechungen und sichert auf diese Weise die unverletzlichen Grundrechte bis zum höchst möglichen Maß, und stellt so die unbedingt gebotene Erschwerung (Fessel) des Gesetzgebers dar und stellt diesen in manchen Fällen vor eine vom Verfassungsgeber ausdrücklich gewollte unlösbare Aufgabe, wenn er Grundrechte einschränken will ohne sie verletzen zu dürfen, mit der Folge der Infragestellung der Gültigkeit von gegen das unverbrüchliche Zitiergebot verstoßenden Gesetzen und zwingt den Gesetzgeber im Fall der Fälle immer wieder zu vermehrter aber auch zu sorgfältigster Gesetzgebungsarbeit.

Damit ist auch allen in der Rechtsprechung vertretenen gegenteiligen Ansichten bereits von Grundgesetz wegen eine klare und eindeutige Absage erteilt, stellen diese nämlich solche »Ansichten, Meinungen, Auffassungen« durch Art. 19 Abs. 1 GG verbotene Verfassungsdurchbrechungen dar. Damit existiert absolut kein verfassungslegitimierter Raum für Zweckmäßigkeitserwägungen weder im Hinblick auf den Erlass solcher gegen die unverbrüchlichen zwingenden Gültigkeitsvoraussetzungen des Art. 19 Abs. 1 GG verstoßenden Gesetze noch für ihren Vollzug noch für ein dem Grundgesetz widersprechendes trotzdem »für verfassungsgemäß halten« durch die Rechtsprechung. Demnach sind solche dem absolut zwingenden Rechtsbefehl des Art. 19 Abs. 1 GG entgegenstehenden hoheitlichen Handlungen oder Unterlassungen seit dem 23.05.1949 immer dem Grundgesetz entgegenstehend und somit verfassungswidrig und stellen als solche einen verfassungsfeindlichen Bruch der Verfassung/des Grundgesetzes von Seiten der Gesetzgebung gegen ihre unverbrüchliche Bindung an die verfassungsgmäße Ordnung (GG) und einen ebensolchen verfassungsfeindlichen Bruch von Seiten der vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung gegenüber ihrer unverbrüchlichen Bindung an Gesetz und Recht im Sinne des Art. 20 Abs. 3 GG dar.

Zur Zulässigkeit von Zweckmäßigkeitserwägungen bei der Anwendung von Gesetz und Recht hat der Strafrechtslehrer Prof. Dr. Gerhard Wolf 1996 die folgenden Rechtssätze in dem von ihm stammenden Aufsatz »Befreiung des Strafrechts vom nationalsozialistischen Denken?«, HFR 1996, Beitrag 9, wie folgt geprägt:

»Der Gesetzesinhalt ist durch Gesetzeswortlaut und Gesetzessystematik festgelegt. Im Hinblick auf das gewünschte Ergebnis vom Gesetzesinhalt abzugehen, ist – logisch zwingend – gesetzwidrig, unabhängig davon, ob man es ›Analogie‹ oder ›teleologische Auslegung‹ nennt.«

»Ein Richter, der vorsätzlich ein geltendes Gesetz nicht anwendet, weil er ein anderes Ergebnis für gerechter, für politisch opportuner oder aus anderen Gründen für zweckmäßiger hält, erfüllt den Tatbestand der Rechtsbeugung.«

Entgegen anders lautenden Behauptungen unterliegt selbstverständlich auch das vorkonstitutionelle Recht im Fall von Grundrechtseinschränkungen dem Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG oder als Rechtsverordnung der vollständigen Zitierpflicht aller Delegationsnormen gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG um dem tragenden Verfassungsgrundsatz im Art. 123 Abs. 1 GG zu genügen. Jede einzelne Missachtung des Zitiergebotes gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG hat die Ungültigkeit eines solchen Gesetzes von Anfang an – ex tunc – zur Folge, eine Teilnichtigkeit sehen weder Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG noch andere Vorschriften des Bonner Grundgesetzes vor. Zum einen dürfen diese ungültigen Gesetze weder von der zweiten Gewalt noch von den Gerichten angewandt werden, zum anderen müssen die Gerichte diese Gesetze gemäß Art. 100 GG dem Bundesverfassungsgericht zur deklaratorischen Feststellung ihrer Ungültigkeit vorlegen, was die Gerichte bisher ausnahmslos unterlassen haben.

Red. Anm.: Deklaratorisch bedeutet, dass die Rechtswirkung schon vor dem Rechtsakt eingetreten ist. Bei einem deklaratorischen Rechtsakt wird also lediglich das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechts oder Rechtsverhältnisses festgestellt, bezeugt oder klargestellt.

Gemäß Art. 80 Abs. 3 GG muss jede Rechtsverordnung eine gesetzliche Delegationsnorm enthalten, auf die sie sich stützt. Es obliegt sowohl der zweiten Gewalt als auch den Gerichten zu prüfen, ob eine grundgesetzkonforme Delegationsnorm für die betreffende Rechtsverordnung existiert. Jede einzelne Delegationsnorm ist gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG in der sie betreffenden Rechtsverordnung ausdrücklich zu benennen.

Fehlt auch nur eine Delegationsnorm, ist die Rechtsverordnung – ex tunc – ungültig. Eine Teilnichtigkeit sehen auch hier weder Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG noch andere Vorschriften des Bonner Grundgesetzes vor. Werden in einer Rechtsverordnung Grundrechte eingeschränkt, so muss jede Deklarationsnorm die einzuschränkenden Grundrechte gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG namentlich unter Angabe des Artikels nennen, ansonsten sind Delegationsnorm und Rechtsverordnung ebenfalls – ex tunc – ungültig.

Bezogen auf die Vorlagepflicht des Art. 100 GG ist jedoch hinzukommend anzumerken, dass die Entscheidungen des BVerfG seit dessen Aufnahme seiner rechtsprechenden Tätigkeit im September 1951 nichtig sind, da das BVerfGG, auf dessen Grundlage die Rechtsprechung des BVerfG beruht, selbst gegen das Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG verstößt und damit – ex tunc – ungültig ist. In meinen Veröffentlichungen Teil 1-3 in #mein-fall habe ich wohl das Zitiergebot noch nicht mit aufgeführt, aber bereits das BVerfGG angeprangert. Zu diesem Zeitpunkt war mir der Artikel 19 GG wohl bekannt, aber die Ausarbeitung und Prüfung noch in den Kinderschuhen.

Hierzu kommt erschwerend, dass die vom Deutschen Bundestag gemäß Art. 94 Abs. 2 GG direkt zu wählenden Richter an das BVerfG verfassungswidrig seit 1951 von einem im Bonner Grundgesetz nicht vorgesehenen Richterwahlausschuss indirekt auf der Basis des verfassungswidrigen § 6 des wegen des Verstoßes gegen das Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG ungültigen BVerfGG gewählt werden. Das hat zur Folge, dass alle Entscheidungen des BVerfG zum Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG u