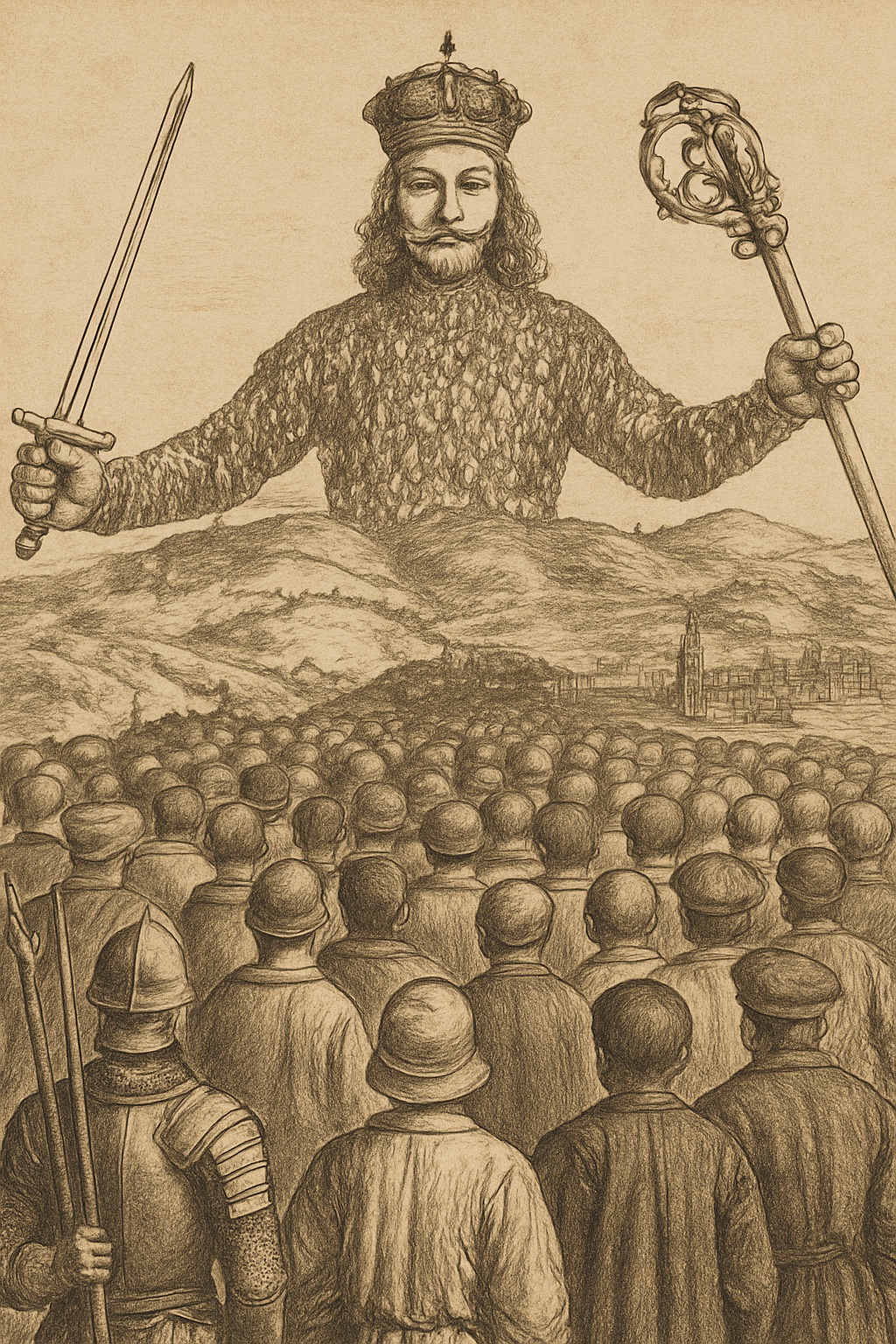

Einleitung Der Begriff „Volk“ wird heute als Fundament der Demokratie gefeiert. Verfassungen berufen sich auf das „Volk“ als Souverän, Parteien beanspruchen, dessen Willen zu vertreten, und Gesetze ergehen angeblich „im Namen des Volkes“. Doch was ist dieses „Volk“ eigentlich? Ist es ein Ausdruck kollektiver Freiheit – oder eine historisch gewachsene, ideologisch überformte Fiktion zur Stabilisierung von Herrschaft? Dieses Essay geht den Ursprüngen und Wandlungen des Begriffs nach und zeigt: Der Begriff „Volk“ war nie ein neutraler oder freiheitlicher. Er war stets Ausdruck von Zugehörigkeit, Ausschluss, Pflicht – und Herrschaft.

I. Etymologie und Frühgeschichte: Volk als Kriegsverband Das Wort „Volk“ stammt aus dem Althochdeutschen folc, dem germanischen fulka-, was so viel wie „Heer“, „Kampfverband“, „kriegerische Menge“ bedeutet (vgl. Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 25. Aufl., Berlin/Boston: de Gruyter, 2011). Schon hier zeigt sich: „Volk“ war ursprünglich ein militärischer, nicht ein ziviler Begriff. Es bezeichnete nicht die Bevölkerung eines Gebietes, sondern eine kampffähige Gefolgschaft, die einem Anführer diente. Diese Bedeutung ist verwandt mit dem lateinischen plebs (niedere Menge) und dem altgriechischen plēthos (Masse). Die indogermanische Wurzel ple- bedeutet „füllen, verdichten“ – im Sinne einer „verdichteten Menge“, nicht eines selbstbestimmten Kollektivs. Der Begriff „Volk“ war damit von Anfang an ein Ausdruck von Dichte, Masse, Uniformität – nicht von Individualität

Einschub: Gab es bei den Germanen einen Volksbegriff? Die Bezeichnung „Germanen“ ist keine Eigenbezeichnung der sogenannten germanischen Stämme und Sippenverbände. Sie wurde durch den römischen Feldherrn Julius Caesar im ersten Jahrhundert v. Chr. eingeführt (Commentarii de bello Gallico, Buch 1, Kap. 1), um die östlich des Rheins siedelnden Stammesverbände von den keltischen Galliern zu unterscheiden. Auch Tacitus verwendete den Begriff in seiner Schrift Germania (ca. 98 n. Chr.), nicht zur objektiven Beschreibung, sondern als moralische Spiegelung für Rom (vgl. Tacitus: Germania, hrsg. u. übers. von Karl Büchner, Reclam, Stuttgart 1989). Die Menschen, die Caesar und Tacitus „Germanen“ nannten, verstanden sich selbst nicht als Einheit. Es existierte kein kollektives Bewusstsein als „das germanische Volk“. Vielmehr lebten sie in unabhängigen, oft miteinander rivalisierenden Stämmen wie den Cheruskern, Markomannen, Langobarden, Chatten oder Sueben. Ihre Identität war geprägt durch Sippenzugehörigkeit, regionale Herkunft, persönliche Loyalität zu einem Anführer und rituelle sowie religiöse Praktiken. Diese Unterschiede waren so grundlegend, dass es keine übergreifende politische oder kulturelle Einheit gab – auch keine gemeinsame Selbstbezeichnung.

Zwar existierte das Wort folc auch in frühgermanischen Sprachen, doch bezeichnete es eher eine kampffähige Menge oder Gefolgschaft – nicht ein übergeordnetes ethnisches oder kulturelles Kollektiv. Die spätere Annahme, es habe ein „germanisches Volk“ gegeben, ist eine rückwirkende Projektion, die besonders im 19. Jahrhundert im Rahmen nationaler Geschichtserzählungen und Romantik politisch motiviert rekonstruiert wurde (vgl. Wolfram, Herwig: Die Germanen, C.H. Beck, München 2001). Diese Erkenntnis ist entscheidend, um heutige Begriffe wie „Volksgemeinschaft“ oder „deutsches Volk“ kritisch zu hinterfragen. Die Vorstellung eines ursprünglich einheitlichen Volkes mit gemeinsamen Interessen, Kultur und Geschichte ist historisch nicht belegbar. Sie ist vielmehr ein Konstrukt, das Zugehörigkeit und Ausschluss ermöglicht – besonders in ideologisch aufgeladenen Kontexten.

Einschub: Von diutisc zu deutsch – wie Sprache zur Nation wurde Der Begriff „deutsch“ ist nicht viel älter als das Mittelalter und hatte ursprünglich keinen ethnischen, sondern einen sprachlichen Bezug. Er leitet sich vom althochdeutschen diutisc ab – was so viel bedeutet wie „zum Volk gehörig“ oder „in der Volkssprache gesprochen“ – im Gegensatz zur liturgischen und gelehrten Sprache Latein.

Erstmals belegt ist der Begriff um 786 n. Chr. in fränkischen Quellen. Dort diente er zur Unterscheidung zwischen der lateinischen Amtssprache und der Alltagssprache der einfachen Bevölkerung. Die lateinische Form lingua theodisca bezeichnete dementsprechend die „deutsche Sprache“ als Abgrenzung zu lingua latina.

Erst im Hochmittelalter entwickelte sich daraus ein ethnischer Sammelbegriff. In Verbindung mit dem Heiligen Römischen Reich wurde aus der „Sprache des Volkes“ allmählich die Vorstellung eines „deutschen Volkes“. Spätestens im 15. Jahrhundert etablierte sich der Ausdruck „Heiliges Römisches Reich deutscher Nation“ (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ). Im 19. Jahrhundert wurde „deutsch“ endgültig zu einer nationalen Identitätsmarke – stark aufgeladen durch Romantik, Philologie und Nationalbewegung. Dabei ging der ursprüngliche Sinn als bloßer Sprachbegriff völlig verloren.

Quellen: • Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 25. Aufl., 2011. • Honegger, Thomas: „Theodiscus – deutsch – tedeschi: Sprach- und Kulturgrenzen im Mittelalter“, in: Zeitschrift für deutsches Altertum, Band 135 (2006), S. 145–169. • Schlosser, Horst: Die deutsche Sprache. Eine Geschichte in Bildern, C.H. Beck, 2013.

Einschub: Deutsch – von der Sprache der Beherrschten zur nationalen Selbstverklärung Der Begriff „deutsch“ war ursprünglich kein Ehrentitel, sondern ein sprachlich-soziales Abgrenzungsmerkmal. Diutisc bedeutete „volkssprachlich“ – im Gegensatz zur vorherrschenden Herrschafts-, Kirchen- und Bildungssprache: dem Latein. In dieser Unterscheidung lag eine klare soziale Hierarchie: Wer lateinisch sprach, gehörte zur gelehrten, kirchlichen oder herrschenden Klasse. Wer „deutsch“ sprach, war Teil der Laienwelt, der bäuerlichen, ungebildeten Bevölkerung – derjenigen, die hörten, aber nicht schrieben; die sprachen, aber nicht bestimmten. Damit war „deutsch“ ursprünglich ein Begriff der Abgrenzung von oben nach unten: von der Machtelite zu den Beherrschten. Erst durch nationale Bewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts wurde der Begriff umgedeutet und positiv aufgeladen – als Symbol kollektiver Identität, kultureller Eigenständigkeit und später nationaler Souveränität. Diese Umdeutung blendet jedoch die ursprüngliche Hierarchie aus: „Deutsch“ war einst die Bezeichnung für das, was nicht herrschte. Dass daraus ein stolzes Nationskonzept wurde, ist Ausdruck politischer Rekonstruktion – nicht historischer Kontinuität. Hat sich im Kontext viel geändert? der Leser möge für sich selbst entscheiden.

II. Karl der Große: Das Volk als zu ordnende Missionsmasse Zur Zeit Karls des Großen (ca. 748–814) bezeichnete „Volk“ keine staatsrechtliche Kategorie, sondern ethnisch definierte Großgruppen unter religiösem und politischem Herrschaftsanspruch. Die Capitulatio de partibus Saxoniae (782) etwa verlangte von den Sachsen die Annahme des Christentums – unter Androhung der Todesstrafe. Wer getauft war, durfte Teil des „christlichen Volkes“ sein – wer nicht, wurde bekämpft. Das „Volk“ war somit ein missionsfähiges Objekt, nicht ein Subjekt der Mitbestimmung. Rechte galten nur innerhalb des „eigenen Volkes“: Die Volksrechte (z. B. Lex Salica, Lex Ribuaria) galten nicht territorial, sondern personenbezogen. Die Ordnung war nicht staatlich, sondern ständisch und völkisch.

Quellen: • Capitulatio de partibus Saxoniae, ed. Alfred Boretius, in: Monumenta Germaniae Historica Capitularia regum Francorum I (1883), S. 68 ff. • Weinfurter, Stefan: Karl der Große. Der heilige Barbar, C.H. Beck, München 2013.

III. Rom: Der Populus als privilegierte Bürgerklasse Auch im Römischen Reich bedeutete „Volk“ (populus Romanus) nie die Gesamtheit der Menschen. Gemeint waren ausschließlich die römischen Vollbürger (cives Romani), also wehrfähige, männliche Bürger mit politischem Stimmrecht. Die Formel Senatus Populusque Romanus (SPQR) meinte die Allianz von aristokratischer Elite und einer politisch funktionalisierten Masse. Sklaven, Frauen, Kinder, Kolonialvölker – sie alle gehörten nicht zum „Volk“, obwohl sie die Mehrheit stellten. Auch hier: Das „Volk“ war juristisch definiert und diente der Machtkonsolidierung. In der Kaiserzeit wurde der Begriff zur Hülle: Der Wille des Volkes wurde zitiert, aber nicht mehr eingeholt.

Quellen: • Cicero: De Re Publica, Buch 1. • Millar, Fergus: The Crowd in Rome in the Late Republic, University of Michigan Press, Ann Arbor 1998.

IV. Moderne Demokratien: Der Mythos vom Volkssouverän Heute wird „das Volk“ zur Legitimation demokratischer Systeme benutzt. Doch wer genau ist dieses Volk? Die Bevölkerung? Die Staatsbürger? Die Wähler? Der Begriff bleibt schwammig. Er wird benutzt, aber nicht definiert. In Wahrheit dient er oft als rhetorische Waffe, um politische Entscheidungen zu legitimieren, ohne dass echte Mitbestimmung stattfindet. Wenn Regierungen oder Gerichte „im Namen des Volkes“ handeln, spricht das „Volk“ nicht – es wird gesprochen. Damit setzt sich die historische Linie fort: Volk ist nicht Subjekt der Macht, sondern Objekt ihrer Rhetorik.

Reflexion: Das Volk als amorphe Untertanenmasse? Die historische Betrachtung zeigt klar: Der Begriff „Volk“ war in den seltensten Fällen ein Ausdruck freier Selbstbestimmung. Vielmehr erscheint er als ein amorpher, formbarer Herrschaftsbegriff, dessen Inhalt je nach politischem Zweck variiert wurde. • In der Antike war „das Volk“ eine begrenzte Bürgerelite, die über eine große rechtlose Masse dominierte. • Im Mittelalter war das Volk eine tauf- und steuerpflichtige Größe, die missioniert und diszipliniert wurde. • In der Moderne ist „das Volk“ eine sprachlich mobilisierbare Kategorie – ohne eindeutige juristische Kontur, aber mit hohem emotionalem und legitimatorischem Wert. Diese Amorphie macht den Begriff besonders gefährlich: Er kann alles und nichts bedeuten. Er wird als Quelle aller Souveränität beschworen, bleibt aber zugleich stets ein Werkzeug der Macht – sei es in Demokratien, Monarchien oder Diktaturen. Wer sich auf „das Volk“ beruft, spricht häufig über andere, nicht für sie. Was als kollektive Identität verkauft wird, ist oft eine projektive Hülle – gefüllt mit den Interessen derer, die gerade sprechen.

Fazit Der Begriff „Volk“ ist kein Ausdruck von Freiheit oder Gleichheit, sondern ein historisch gewachsener Machtbegriff. Vom Kriegsverband der Germanen über das Missionsobjekt Karls des Großen bis zur ideologischen Fassade moderner Demokratien zieht sich ein roter Faden: Das Volk wird benutzt, nicht befragt. Es ist eine Projektionsfläche politischer Absichten – keine gelebte Realität souveräner Menschen. Wer also wirklich Freiheit, Mitverantwortung und Gerechtigkeit will, sollte sich fragen: Ist es an der Zeit, den Begriff „Volk“ zu verabschieden – oder ihn neu zu denken?

Ich als Autor dieses Essays habe für mich selbst entschieden, nicht nur umzudeuten, sondern auch neu zu benennen. Denn Worte tragen Geschichte – und manche Geschichten sollten nicht weitergeschrieben, sondern bewusst unterbrochen werden. Ich verwende daher persönlich den Begriff Freimuot.

Warum Freimuot? • „frī“ steht im Althochdeutschen für das Freisein – nicht im Sinne des bloßen Ungebunden seins, sondern im Sinne der selbstverantworteten Freiheit in Beziehung. • „muot“ bedeutet Gesinnung, Wille, innerer Sinn – das, was den Menschen zur sinntragenden Einheit macht.

Freimuot ist für mich keine ideologische Marke und kein Ersatz für „Volk“ im universellen Sinne. Es ist ein individueller Begriff, der meiner eigenen Haltung entspricht: Eine freiwillige Gemeinschaft freier Sinnträger, die sich nicht durch Blut, Staat oder Mehrheit legitimiert, sondern durch gegenseitige Achtung, freiwillige Übereinkunft und geteilte Verantwortung für das rechte Maß. Ich sehe in Freimuot keinen neuen kollektiven Mythos – sondern eine bescheidene, aber klare Antwort auf die Unbrauchbarkeit überladener Begriffe. Wer einen neuen Anfang sucht, darf auch bei den Worten beginnen – und sich bewusst machen, dass jedes Wort entweder dient oder bindet. Ich wähle: Freimuot.