在这个星球上,一个“炎黄子孙”的称谓,会使多少华人热泪盈眶!然而,却未必有多少人想过,作为大国苗裔的炎黄子孙,在海外求生的苦斗中,经历了多少艰辛,获得过母国多少关爱。今天的世界文明,是文明国家子民共同奋斗的结果。当各国人士作为移民在异国他乡聚首时,母国将以什么使其儿女具有特别的自豪感呢?

海外华人

中国人低眉下首的时代确实过去了。今天的媒体上不时出现这样的报道:某些国人在海外旅游时心高气傲、举止张扬。不少人对此不以为然:已经崛起的大国子民,不就该扬眉吐气吗?

如果不是一吐心中郁积多年的闷气,何至如此?

确实,多少年来,华人在海外的形象与生存状况,都没有什么特别可自豪的。无论有多少人归国时腰上缠满银子,也抵消不了这种负面感受。

我们的同胞在海外究竟怎么了?陈嘉庚们、贝聿铭们、骆家辉们不是风光无限吗?岂止这些,再举出一百个成功人士也未必很困难。但这说明不了什么。今天这个世界完全不为举例所动,人们只信一样东西:统计数字——这恰恰不是中华文化的兴趣。

当然,今天并非全是老故事了。我的面前就摆着王赓武教授的大著《天下华人》,也别想象它真的是统计数字的堆砌;但它完全是用当今学界通行的那种方法写成,有最低限度的数字材料,绝不是什么成功人士的故事汇编。不过,我现在仍然只能用老办法来表达自己的想法,不可能或者不情愿引用统计数字。

今天海外华人多达4800万,生活在136个国家。活动地域广阔到这种程度,还试图以某种单一模式来概括华人的生活状况,显然是一种不适当的做法。我不知道,是否还能用“主流状况”这种有点含糊的说法,给出一个多少近似的描述。如果以某种由低至高的渐进层次加以叙述,或许将大体接近于真实状况。

首先想到的,无疑是“华人劳工”。劳工也未必完全上不了台面,从我们的官方意识形态说来尤其如此。但得承认,提到这个词仍然会使许多人不快,尽管今天华人与华人劳工已经远不是一回事了。但不可否认,这个词凝结了数百年的历史,容易激起对“华人苦力”、“华仔”一类身份的联想。

试想,最初移居海外的那批华人,会可能是旅游者、探险者、自然科学家、地理测绘者、投资者、传教士、或征服者、外交使者吗?古代中国何曾培育过这类人?这就得承认,大多不过是去海外谋生而已,他们在异国他乡,身无长技,不当劳工又能干什么呢?就是在今天,那些背井离乡出国谋生者,大多不也是从劳工干起,不也就是去抢当地劳工的饭碗吗?倘非如此,怎么会有那样多国家不愿将免签待遇给予中国人呢?这个现实,今天还不能不认啊。

成功的华人劳工或者他们的后代,可能进到第二个层次:白领、商人、小老板等等,这正是从世界各地衣锦还乡的“华侨”的传统形象。能奋斗到这个地步,当然主要有赖于他们的能力与勤奋——华人的精明、机巧、拼命,早就有了“世界声誉”。但亦不可否认,也有赖于他们的谨小慎微、与世无争、不管闲事、明哲保身——这也是不乏“世界声誉”的啊。这种禀赋,既使他们状况稍显体面,也使其气概不如财富,而这又有失体面了!

华人还有一个好禀赋,那就是永不言知足——别信那些口里念着“知足常乐”的人,他或许功利心比谁都重。这就必定会使一些小康的华人或其后代进到第三个层次:富豪、大老板、高级白领、学界闻人等等,他们该上国内媒体的头版头条了。也别信他们全赖于自己的出类拔萃,也少不了圆通处世、进退自如、左右逢源、八面玲珑的人生技巧;世人都知道,这些东西都是我们的国粹,在中华文明那个八卦炉中已经冶炼几千年了,练得这身功夫可是一种福气啊。但一旦有了这些,你就不要再指望兼有其他一些品性,例如任侠、仗义、主持公义、匡正世风了。

到了这一层次,通常就是海外华人的顶点了。人生至此,夫复何求!传统所求的光宗耀祖,岂不就是如此吗?总不能还戴个王冠荣归故里吧。但通例并不掩特例,华人中也不乏胸怀大志、誓当人杰者,他们属于更高的第四个层次:商界巨头、学界领袖、政界要人、地方贤达等等,他们该是中南海的座上客了,常人岂可企及?骆家辉、贝聿铭、李政道不就是这样的明星级人物?能走到这一步,岂不将华人的高才美德发挥到极致?但也不要认为全是精粹、更无杂质,深藏于基因之中的、那些有数千年传承的超人绝技:老于世故、大奸似忠、翻云覆雨、欲擒故纵等等,还少得了?那两个本应“哥俩好”的诺奖得主,竟然闹到形同陌路的程度,该承袭了祖先的多少功夫啊。

凡此种种,造就了颇具特色的海外华人社会,它既非尽美,亦非尽丑。要紧的是,它绝无仅有,完全不同于那些犹太人社会、穆斯林社会、拉美裔社会等等。与其刻意到其中去寻找民族自豪感,还不如以一颗平常心看待自己的同胞。对于现代中国的进步,海外华人已有够多的贡献,为了辛亥、为了抗日、为了现代化,有多少祖国使者到海外去争取支持!现在,难道不是各安其业的时候了吗?

爱国至上

无论一个海外华人如何规划自己的人生,他不可能改变或者完全忽视一个现实:他有一个母国,而且是一个大国,还是一个特别在乎其子民如何看待自己的大国。这种情况,在今天的世界上,可以说是绝无仅有。

世界各地的巴勒斯坦人可能没有明确的母国概念,他们的母国几乎还没有成形;海外的越南人不会有特别的兴趣提到自己的母国,因为其母国是一个无足轻重的小国;海外的美国人不会特别介意于自己的母国,因为美国人在国内也是我行我素,靠自己的本事为生,没有依仗美国这棵大树的传统;海外犹太人则多半宁愿当世界公民。大概只有华人,才需要强调其特有的民族性。

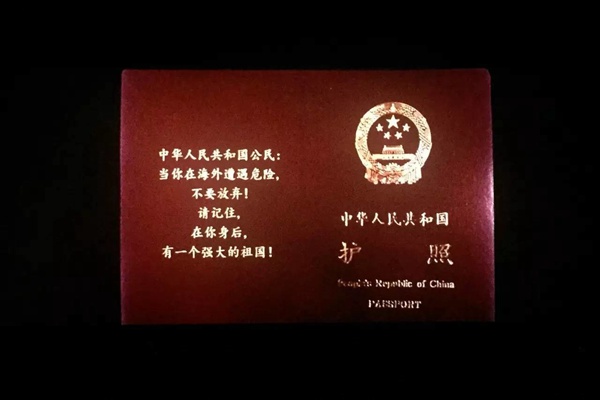

我们的媒体,从来都不忘记强调:祖国的强大是海外华人的坚强后盾!这当然没错。但这样一句大白话直接从一个现代大国媒体口中说出来,还是让人不免有时代倒错之感。

这个话题比初看起来要稍复杂些,只能从多个不同的层次分别考虑。首先,不妨将问题区分为两个方面:华人对祖国有何期待;祖国对华人有何希冀。

华人期待祖国的问题,从传统观点看来,一句话就说完了:希望强大的祖国作坚强后盾。但在今天这个日益全球化的世界上,事情就并非完全如此了。

首先,随着全球化浪潮扫荡世界的每一角落,那些标准的法治与国际惯例,日益成为世界各国的常规。因此,无论你在哪里谋生,你所能依仗的,首先是法制的保护,而不是祖国的荫庇,除非你是在朝鲜或非洲;但在那些地方恐怕任何人也保护不了你。

什么事情都必须依赖母国,那是过去时代的遗迹,今天显得越来越与时代精神格格不入。今天,在那些大跨国公司工作的人,哪种国籍没有?如果每人的安全都决定于祖国的强大,公司内部岂有平等可言?乔布斯的祖国叙利亚,不可能是他的坚强后盾,按照我们的逻辑,他早就应从“苹果”的掌门人位置被赶下来!在完全按市场原则组织起来的机构中,“祖国”根本就不是一个因素!

其次,在很多情况下,价值观比祖国更重要。如果祖国的掌权者不认同“人命关天”、“生命权平等”这类普世价值,无论它有多强大,都不会是坚强后盾。

希特勒德国是德籍犹太人的坚强后盾吗?斯大林俄国是托洛茨基的坚强后盾吗?朝鲜是金正男的坚强后盾吗?1998年印尼爆发大规模排华事件,被虐杀、强奸的华人数以千计,强大的祖国竟以“不干涉内政”为由坐视不救,国内媒体保持沉默。走投无路的印尼华人能拒绝美国军舰的营救吗?当这些难民进入纽约港,在自由女神像前打出“宁做美国狗,不做中国人”的横幅时,你能想象到,他们内心的伤口有多深!

至于祖国对于海外华人的期待,过去与未来都只有一句话:爱你的祖国吧!这种期待绝不会落空,最近流传的一句话就是:出国之后更爱国了!

爱国当然是好情操,哪个国家不希望它的侨民与移民都爱国呢?但在当今世界,堂而皇之地提出这种要求,既不现实,也不尽合理。

从法理上说,移民首先应当忠于其新的祖国,在战争状态下,这更是一点也不能含糊的事情。二战中,生活在美国的大量日本侨民或移民,多半选择忠于美国,有不少人入伍,在战场上与自己的同胞厮杀。这当然是一件很尴尬的事情,但他们别无选择。依据“中国逻辑”,就得犯难了。在法理上,骆家辉就是一个地地道道的美国人,他不可能不忠于美国。但许多中国人就是认为,此人不为中国说话实在是丢了祖宗!似乎是一种道德缺陷。但连我们自己也不能将这种“中国逻辑”贯彻到底。例如,印度裔的马哈德医生与美裔的阳早夫妇选择忠于中国,没有人觉得他们有什么道德问题。

就算华人爱祖国是天经地义的义务,今天主流媒体所鼓吹的那种爱国标准,也是很多不愿违背现代理性的人达不到的。在一些人看来,像马思聪、许家屯这些人都是不爱国的;他们所谓的爱国,无非是赞成紫禁城里的人的每一句话。按照这个标准,能说屈原爱国吗?

华侨与华人

在多少年里,国人实际上完全不知道海外华人与华侨有何区别,这是“中国逻辑”的又一奇葩后果。我们几乎下意识地认为:不管中国人走到哪个天涯海角,你总归是中国人!你血管中流的是炎黄先祖的血嘛。

上世纪初,“华侨”一词具有最广泛的含义,几乎包括所有的海外华人。王赓武先生自己就做了大半辈子的海外华人,他亲身经历了“华侨”一词用法的变化,他说:

主要的变化是“华侨”一词已被普遍地抛弃不用了。如今,在东南亚的当地中国人要么称自己为“华人”或“华裔”,要么称作中国血统的泰国人、菲律宾人、印度尼西亚人和马来西亚人……当那些中国人的后代确实成为国外定居者,而且没有得到任何中国政府的批准、保护或者甚至是同情的时候,“华侨”这个名称就会毫无意义。(《天下华人》)

由此可见,从法理上看,华侨与华人的区别在于前者仍然保留着中国公民的身份;从国家义务来看,中国具有保护居住于任何地方的华侨的义务,而对其他华人则无此义务。

从逻辑上说来如此简单的问题,为什么经历了长期的混乱呢?

第一个原因是历史的。以“天朝上国”自居的古代中国,根本不承认炎黄子孙有去海外生活、居住的合法权利。那些私自去海外谋生的人,要么被认定为盗匪、逃犯,要么被视为叛逆,不允许返国,除非悔罪或接受惩罚。这种观念在清代尤甚,实际上也一度被现代中国所继承。

没有人不记得,在改革开放之前,“叛逃”二字的份量有多重,不少人就是以这个罪名被处死的,其中就包括有名的北大才子沈元。但一种完全功利的理由,改变了对海外华人的传统偏见,曾被视为贱民的他们突然被尊为上宾。孙中山、蒋介石、改革开放后的中国领导人,都急于得到海外华人的捐助、投资以及任何其他形式的支持;这种利益上的需求,并不涉及海外华人的确切身份,严格区分华侨与华人,根本不是当局首要考虑的问题。

第二个原因是观念上的。尽管逻辑上十分清楚,华侨与华人的区分,决定了权利与义务的界定。但代表着祖国的那些人,一方面常常忽略对华侨应尽的义务,另一方面却几乎本能地认为,祖国有权利要求任何海外华人表现出爱国的态度与行动,否则,就是对祖先、民族的背叛。持有这种观念的人,不可能去对华人的身份细加区别。

无论属于哪种情况,本质上的理由还是一样的:在作为“天朝上国”的祖国面前,个人是微不足道的,不值得对其权利与义务仔细界定。此时,我耳边自然地响起了那句振聋发聩的话:

倘若没有了祖国,你什么都不是!