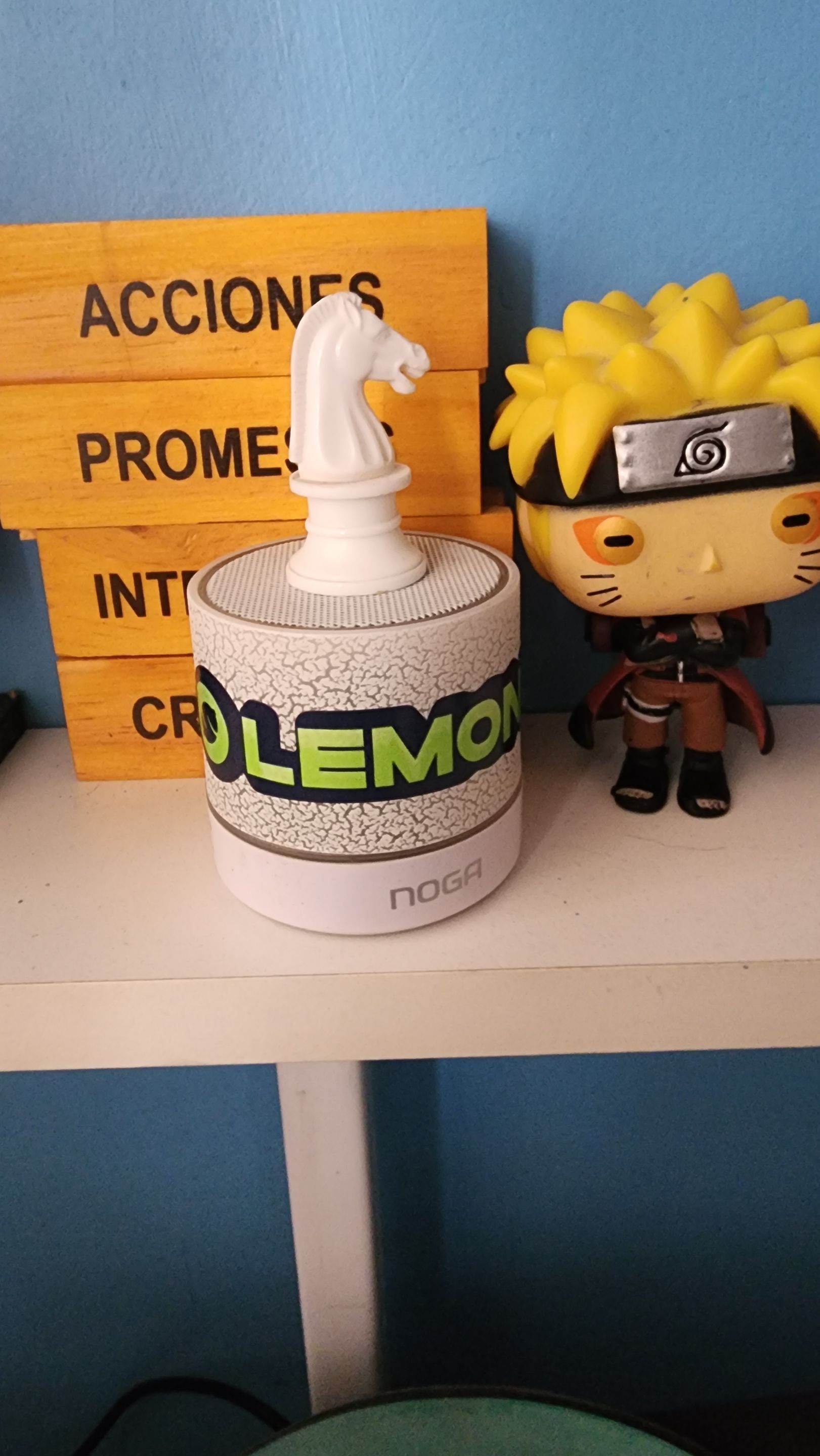

La última vez que jugué ajedrez en la plaza del barrio, terminé discutiendo con un viejo cascarrabias que no entendía por qué el caballo era su pieza favorita.

"Es la más linda de todas", le dije mientras movía la ficha con la clásica jugada en L, esquivando los peones rivales como si tuviera su propio código secreto. El abuelo, con su ceño fruncido y los dedos marcados por años de partidas, chasqueó la lengua. "Bah, puro capricho. La reina es la que manda".

Pero yo no era de los que seguían lo obvio. Me gustaba la estrategia que tenía el caballo, esa manera de salirse del camino recto, de sorprender al oponente sin previo aviso. Su forma de moverse tenía algo de rebeldía, algo de magia, como si estuviera por fuera de las reglas que todos daban por sentadas.

No era la ficha más poderosa, ni la que dominaba el tablero, pero ahí estaba su gracia: en el desorden calculado, en la picardía de aparecer donde nadie lo esperaba.

La partida siguió con los movimientos tensos, la gente alrededor murmurando, y cuando encontré el momento justo, saqué el caballo de entre las sombras y dejé al rey rival atrapado en un rincón sin salida. Jaque mate. El viejo lo miró con respeto y, antes de levantarse, le dedicó una última frase con media sonrisa: "Tenés razón, pibe. El caballo es cosa seria".

Me acomodé en la silla, acaricié la pieza y la guardé en mi bolsillo antes de irme y desde ese entonces la tengo exhibida en mi escritorio.

A veces, hay que llevarse un recordatorio de que la estrategia no siempre es lineal y que, en la vida como en el ajedrez, lo inesperado es lo que gana.

**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**

**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**