今日、@fusanから 「コーヒーって、香りの方が先に落ちてきますか?」という質問をいただきました。

背景が気になったので、前提条件を聞かなければと考え 「何のコーヒー飲まれましたか?」 「もしかしてマンデリンですか?」と聞いたところ

「マンデリンです!」との回答でした。

香りというワードを聞いて、マンデリンの予感がしましたが、見事に当たりましたw

ふーさん曰く 「最初に立ち込める香りがすこし酸化した様な気がしたんです。」 「でも味はさほど変わらずだったので。不思議だなと。」 「ちなみに、苦味と酸味はどちらが酸化する要素かなと考えちゃいました。」

前から思ってたのですが、ふーさんは現状分析能力(観察力)が、相当高いですよね。

上記背景が分かったので、自分からは以下の見解をお伝えしました。

===============================================================

マンデリンは、その独特な香りが極めて特徴的です。 アロマテラピィがありますが、あの世界観ですね。 そして、香り成分は、空気の流れに乗っかってきますので、舌で感じ取るより、鼻で感じる方が先だと思われます。

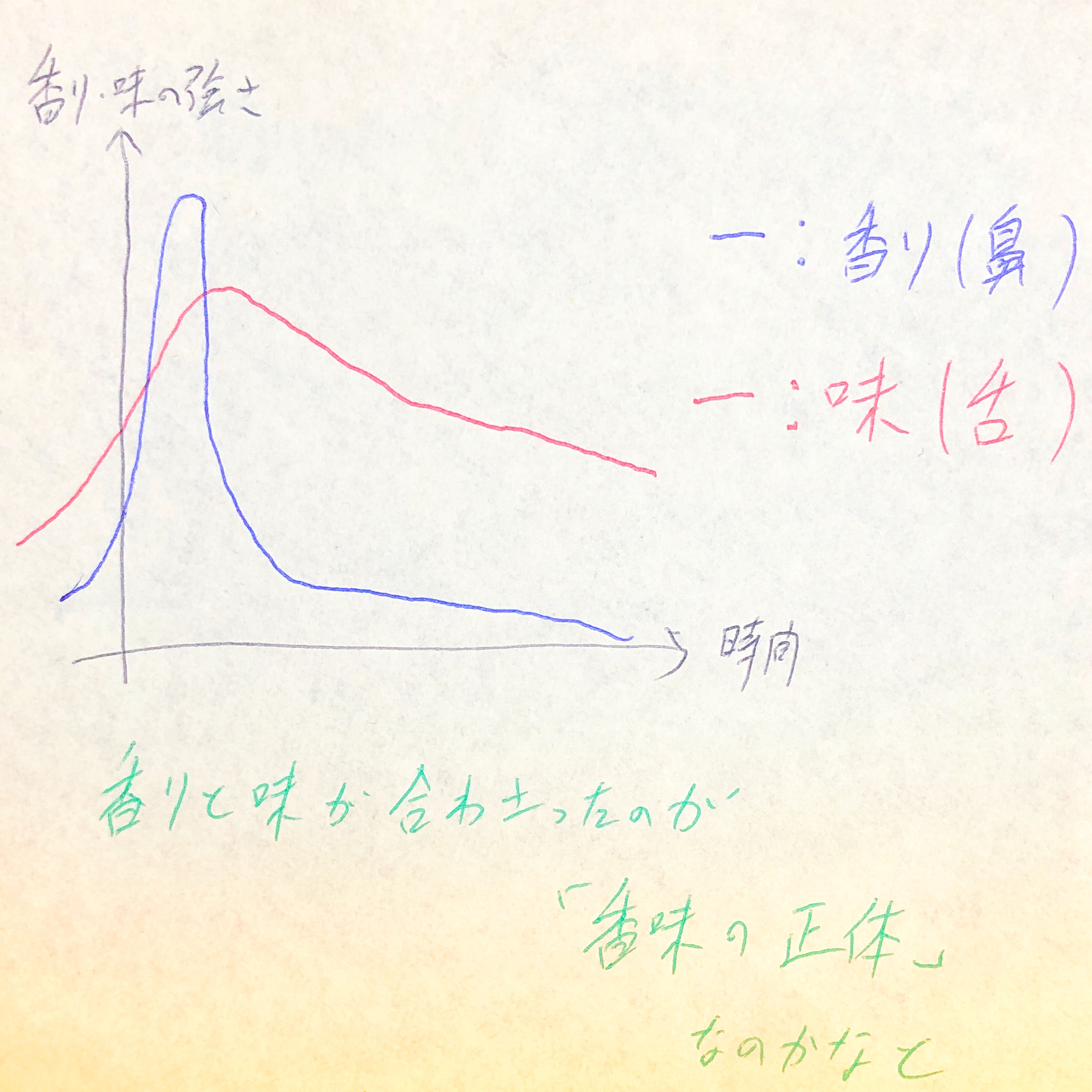

香りは、短い時間で、脳に知覚されますが、すぐに消えていってしまうイメージです。 一方、舌で感じる「味」は、香りほどのインパクト(強度)はないですが、口の中に比較的、残存しやすい性質を持っています。 加えて、マンデリンは、その特徴的な「脂質成分」があるので、他のコーヒーと比べても、より残存しやすい傾向があると考えられます。

また、酸化の話ですが、苦味・酸味ともに、酸化の対象だと思われます。 科学的な裏付けはないですが、感覚的には、お湯に苦味・酸味成分が抽出によって「溶け出した瞬間」から、酸化が進行するイメージです。

コーヒーの種類によって、酸化の仕方は違ってくると思います。 個人的な感覚の話をしますと、シティローストだと、酸味の酸化が気になり、フレンチローストだと、苦味の酸化が気になりますね。

いわゆる雑味と呼ばれる味の正体は、酸化物質だと考えています。

尚、脂質の多い産地は、インドネシア(マンデリン)とケニアの2強ですね。 ある論文による、脂質含有量15%以上が、ひとつのボーダーになっているそうです。

また、インドネシアとケニアは、pHが4.8付近と、他のスペシャルティコーヒーの平均値pH5.0と比べて低いのも特徴的です。 しかし、インドネシアとケニアの風味の個性は、全く別物です。 なので、酸味・脂質成分のポートフォリオ(質)が大きく異なっているのは、容易に想像ができますね。

同じ人が地球上に2人といないように、その人のアイデンティティたる味覚も地球上に2つとないと思います。 なので、結局はその人の好みに合わせるという結論に至るものと考えます。

その一方で、おいしさには、ピラミッドのような段階構造があるのも、また事実です。 このあたりを認識できると、色々と楽しい世界が広がっていくものと確信しています。

上記のピラミッド構造ですが、例えば「大脳新皮質的な美味しさ」と「大脳辺縁系的な美味しさ」は、別物ということですね。

大脳新皮質的な美味しさ👉今日のようなマンデリン 大脳辺縁系的な美味しさ👉スタバのフラペチーノ

このようなイメージです。

===============================================================

今日も、頭の中が整理されてスッキリしました☕️